ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКЕ: Версия для слабовидящих

_________________________

Уважаемые посетители!

Наш музей проходит процедуру независимой оценки качества предоставления услуг. Просьба к Вам - принять участие в опросе и заполнить электронную анкету, чтобы дать отзыв о работе нашего музея, пройдя по этой ссылке

________________________

Хантаев Василий Харинаевич - командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской бригады 9-го Киевско-Житомирского механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, младший сержант.

Родился 19 августа 1924 года в улусе Байтог ныне Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области в семье крестьянина. Бурят. Окончил десять классов Байтогской средней школы. Работал счетоводом дорожного управления Иркутск - Качуг.

В Красной Армии с июля 1941 года. В 1942 году окончил полковую школу. В действующей армии с августа 1942 года. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

Командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) комсомолец младший сержант Василий Хантаев особо отличился в уличных боях в столице гитлеровской Германии - Берлине 26 апреля – 2 мая 1945 года.

Раненным, младший сержант Хантаев В.Х. остался один у орудия и подавил зенитную пушку, мешавшую продвижению пехоты, подбил и сжёг несколько бронетранспортёров и автомашин противника.

В представлении к званию Героя указано: «...Товарищ Хантаев выдвинул своё орудие на передний край, поставил его перед нашей пехотой и уничтожил вражескую колонну, включающую три бронетранспортера, девять противотанковых орудий и семь мотоциклов. Во время боя он взял в плен 33 немецких солдат и офицеров…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Хантаеву Василию Харинаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7836).

После войны отважный воин-артиллерист окончил Сретенское военное пехотное училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. С 1947 года Xантаев В.Х. - в запасе.

В 1951 году окончил Иркутскую партийную школу, в 1961 году – Новосибирскую высшую партийную школу. Работал директором совхоза в посёлке городского типа Усть-Ордынский, экономистом Эхирит-Булагатского производственного управления. Затем трудился старщим инженером материально-технического снабжения в филиале Сибирского отделения Академии наук СССР в Улан-Удэ. Скончался 29 апреля 1990 года. Похоронен в столице Бурятии - городе Улан-Удэ.

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Медаль «Золотая Звезда» с удостоверением на награду были похищены во время ремонта квартиры, где они хранилась уже после смерти Героя. Но знак высшей степени отличия был возвращён родственникам В.Х. Хантаева американским коллекционером Генри Сакаида (Sakaida Henry), который выкупил её на аукционе и в первой декаде августа 2003 года вручил в Улан-Уде дочери Героя, которая передала "Золотую Звезду" отца в музей истории Бурятии.

В январе 1995 года Байтогской средней школе присвоено имя Героя, а 5 мая 1995 года в торжественной обстановке состоялись торжественные церемонии открытия бюста Героя Советского Союза В.Х. Хантаева и мемориальной доски на здании школы его имени. В день 62-летия Великой Победы, 9 мая 2007 года, в Усть-Орде открыта первая в столице округа Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. На одной из мемориальных плит увековечено имя Василия Харинаевича Хантаева.

Анатолий Иванович Мазин (1938-2008), археолог, доктор исторических наук (1988). Родился в 1938 году на станции Магдагачи Амурской области. Окончил исторический факультет Благовещенского государственного педагогического института (1966). С 1966 работал воспитателем и преподавателем в спецшколе, с 1967 — ответственным секретарем Амурского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры, с 1968 — бригадиром оленеводов. С 1969 — аспирант, младший, старший, главный научный сотрудник Института истории, филологии и философии СО Академии Наук СССР (затем — Института археологии и этнографии СО РАН). Специалист в области первобытного искусства, наскальных изображений Восточной Сибири, Приамурья. Открыл и исследовал десятки пунктов с наскальными изображениями в Восточном Забайкалье, Приамурье, на юго-востоке Якутии.

Ввел в научный оборот памятники наскального искусства (писаницы) и связанные с ними жертвенники. Разработал оригинальный подход к периодизации и хронологии писаниц, корреляцию наскального искусства с соседними территориями. Выявил новый тип жертвенников, непосредственно связанных с наскальными изображениями. Открыл и принимал участие в исследованиях разновременных и разнокультурных памятников в Амурской области от эпохи палеолита до позднего средневековья. Исследовал родовой состав, материальную и духовную культуру, хозяйство и быт, шаманизм эвенков-орочонов в Амурской и Читинской области). Награжден почетным знаком СО РАН «Серебряная Сигма».

Новости

В 1811 году агинские буряты восьми хоринских родов пригласили тайшу Галсана Мархаева для определения места строительства дацана, который будет именоваться Агинским дацаном. Перед тем как Мархаеву выбрать место строительства Агинского дацана, ему приснился сон, где он услышал звуки молебна, смех хувараков и лай собак, из-за чего тайша остановил свой выбор именно на местности Булактуй. Для строительства дацана были приглашены русские каменщики и плотники, построившие до этого Согчен-дуган в Анинском дацане, так как в это время была тенденция строительства каменных дацанов. Здание было первым каменным дуганом среди существовавших дацанов в Агинской степи.

Исследователь древностей Севера, Средней и Центральной Азии. Обучался в Иркутском педагогическом училище и педагогическом институте, занимался в Иркутском университете в кружке народоведения профессора Б.Э.Петри, по заданию которого в 1926 г. провел исследования в низовьях Селенги. С 1928 г. заведующий отделом этнографии Иркутского краеведческого музея. С 1932 г. работал на Ангаре. Открыл в 1938 г. в Узбекистане погребение неандертальского человека в пещере Тешик-Таш. В 1940–45 гг. - занимался изучением долины Лены. С 1949 г. - возглавлял Ленинградское отдедление Института истории материальной культуры, с 1951 г. - там же руководил сектором палеолита и неолита. С 1947 г. возглавлял Бурятско-Монгольскую археологическую экспедицию, проводившую исследования на Селенге, Джиде, Чикое, Хилке. В 1950–60-е гг. - включил в район исследований долины рр. Ингода, Онон, Шилка Читинской области. С 1961 г. - в СО АН СССР, с 1966 г. - директор Института истории, филологии и философии и заведующий кафедрой археологии Новосибирского государственного университета. В Забайкалье открыл и изучил поселения Арын-Жалга, Ошурково, Санный мыс, Чиндант, мастерскую на Титовской сопке, Шилкинскую пещеру, многочисленные петроглифы и погребения. Выделил бурхотуйскую культуру. В 1950–60-х гг. - в забайкальских экспедициях под его руководством работали преподаватели и студенты ЧГПИ. Содействовал становлению школы археологов в Чите и открытию Музея археологии ЧГПИ–ЗабГПУ. фото из фодов музея. У судунтуйских писаницах.

Одна из самых редких птиц, занесённая в Красную книгу, - это степной орёл.

Тело птицы отличается крупными размерами. Длина туловища самца от головы до хвоста — около 73 см. Самки крупнее — они достигают 80 см. Весит орёл 2,7−5,4 кг, причём женские особи заметно массивнее мужских. Других межполовых различий у этого вида нет — определить пол особи зачастую получается только во время гнездования и брачных игр. Крылья у птиц широкие, большие, удлинённые и суженные к концу. Их длина — около 62—65 см, а общий размах достигает 2,2 м — такой размер позволяет хищнику выглядеть величественно. В процессе полёта он парит над землёй по прямой плоскости, расставляя крылья параллельно линии горизонта и загибая кончики книзу. Иногда орёл делает редкие взмахи для набора высоты. Скорость его полёта во время парения достигает 190—240 км/час, несмотря на кажущуюся плавность движений. Максимальная высота подъёма пернатого — 7—9 км.

Даурский ёж – это насекомоядное млекопитающее небольших размеров. Их всех представителей семейства ежовых данный вид был наименее изучен, так как ведет скрытный, замкнутый образ жизни. Из всех существующих ежей являются наименее колючими и наиболее древними животными. Это связано с тем, что колючки животного направлены не вверх, как у всех остальных ежей, а назад.

Даурские ежи получили свое наименование благодаря региону обитания – Западному Приамурью и Забайкалью. В прежние времена эти места назывались Даурскими. К сожалению, на сегодняшний день они находятся на грани полного исчезновения. Это самый малоизученный вид ежей из всех существующих на сегодняшний день.

Тарбаган, или монгольский сурок (лат. Marmota sibirica) относится к семейству Беличьи (Sciuridae). Его также называют сибирским сурком. Мясо тарбагана употребляется в пищу многими азиатскими народностями. Монголы готовят из зверька национальное блюдо, которое называется боодок. В Сибири мясо запекают или отваривают, используют для приготовления пирожков и пельменей. Жир тарбагана применяется в народной медицине для лечения ожогов, простуды, туберкулеза и анемии. Мех используется для пошива меховых изделий. В России тарбаган обитает в Сибири и Забайкалье, а в Китае на территории провинции Хэйлунзян и автономного района Внутренняя Монголия. Он селится в степях, лесостепи, полупустынях, долинах и поблизости рек.. В 90-е годы ХХ века численность популяции сократилась на 70% из-за неконтролируемой охоты. В РФ тарбаган внесен в Красную книгу.

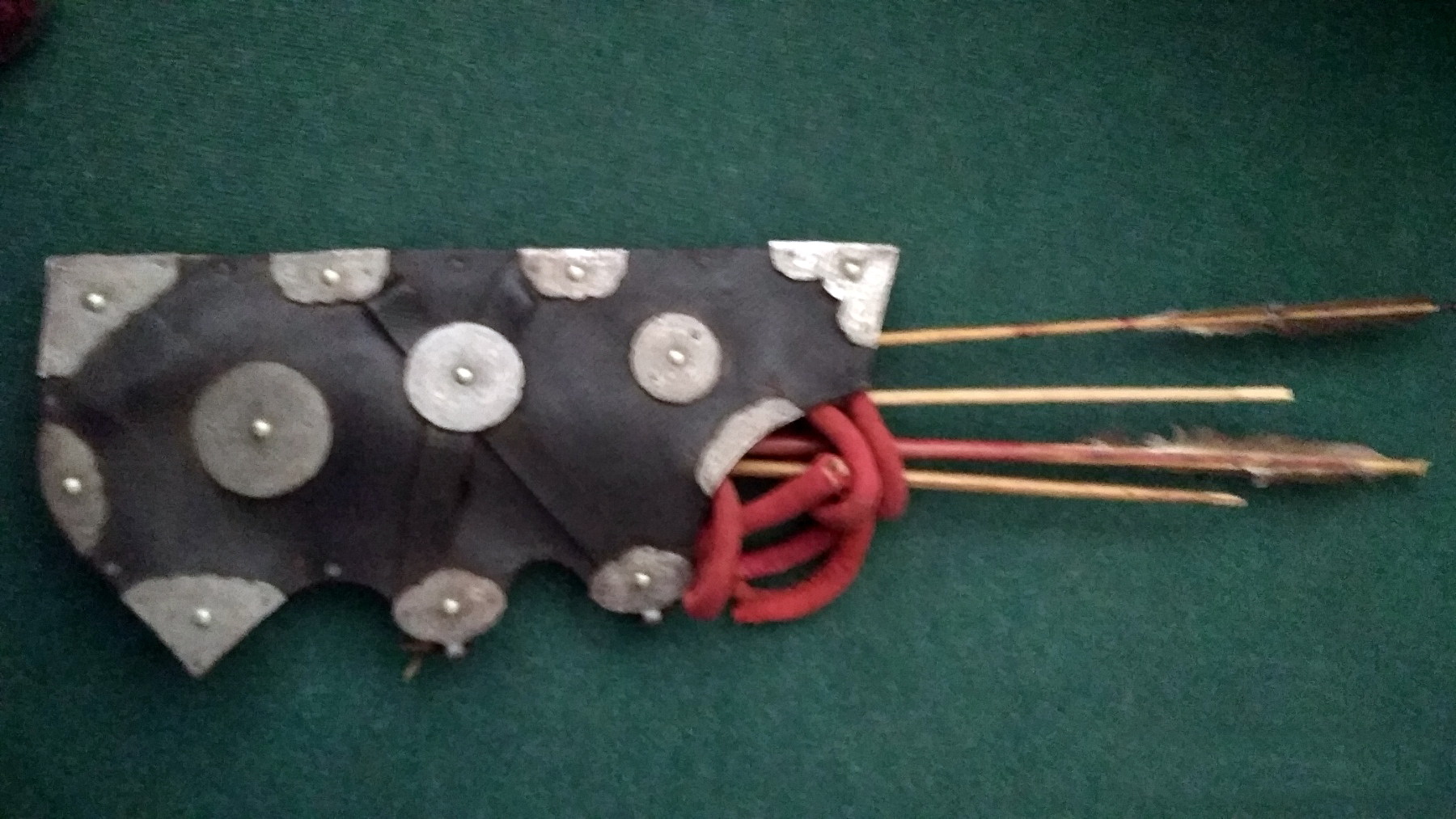

У бурят лук был широко распространен в качестве оружия до XIX века. Вплоть до начала XX века он продолжал использоваться охотниками. буряты учились им пользоваться с малых лет и в течение многих лет совершенствовал свое мастерство, которое он имел возможность продемонстрировать не только на поле боя, на охоте, но и на спортивных состязаниях.

Лук и стрелы висели в юрте бурята на почетном месте. Переступить через них считалось грехом. Стрелу также использовали в обрядах. В старину считалось, что она способна принести человеку благодать, фортуну и плодородие.

Тарелки из корня дерева.

Это такая национальная бурятская пиала, из которой они обычно пьют чай. Чаще всего они ее носят с собой. Поэтому она имеет своеобразную плоскую форму. Называется она АЯГА. Пить чай из аяги это был целый ритуал со своими правилами и порядками. Она изготавливалась из корней и наростов деревьев. Применяли ее исключительно для чаепитий, чаще всего буряты всегда носили ее с собой. Позже их стали использовать для супа.

Поделиться с друзьями: