ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКЕ: Версия для слабовидящих

_________________________

Уважаемые посетители!

Наш музей проходит процедуру независимой оценки качества предоставления услуг. Просьба к Вам - принять участие в опросе и заполнить электронную анкету, чтобы дать отзыв о работе нашего музея, пройдя по этой ссылке

________________________

Хантаев Василий Харинаевич - командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской бригады 9-го Киевско-Житомирского механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, младший сержант.

Родился 19 августа 1924 года в улусе Байтог ныне Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области в семье крестьянина. Бурят. Окончил десять классов Байтогской средней школы. Работал счетоводом дорожного управления Иркутск - Качуг.

В Красной Армии с июля 1941 года. В 1942 году окончил полковую школу. В действующей армии с августа 1942 года. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

Командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) комсомолец младший сержант Василий Хантаев особо отличился в уличных боях в столице гитлеровской Германии - Берлине 26 апреля – 2 мая 1945 года.

Раненным, младший сержант Хантаев В.Х. остался один у орудия и подавил зенитную пушку, мешавшую продвижению пехоты, подбил и сжёг несколько бронетранспортёров и автомашин противника.

В представлении к званию Героя указано: «...Товарищ Хантаев выдвинул своё орудие на передний край, поставил его перед нашей пехотой и уничтожил вражескую колонну, включающую три бронетранспортера, девять противотанковых орудий и семь мотоциклов. Во время боя он взял в плен 33 немецких солдат и офицеров…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Хантаеву Василию Харинаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7836).

После войны отважный воин-артиллерист окончил Сретенское военное пехотное училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. С 1947 года Xантаев В.Х. - в запасе.

В 1951 году окончил Иркутскую партийную школу, в 1961 году – Новосибирскую высшую партийную школу. Работал директором совхоза в посёлке городского типа Усть-Ордынский, экономистом Эхирит-Булагатского производственного управления. Затем трудился старщим инженером материально-технического снабжения в филиале Сибирского отделения Академии наук СССР в Улан-Удэ. Скончался 29 апреля 1990 года. Похоронен в столице Бурятии - городе Улан-Удэ.

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Медаль «Золотая Звезда» с удостоверением на награду были похищены во время ремонта квартиры, где они хранилась уже после смерти Героя. Но знак высшей степени отличия был возвращён родственникам В.Х. Хантаева американским коллекционером Генри Сакаида (Sakaida Henry), который выкупил её на аукционе и в первой декаде августа 2003 года вручил в Улан-Уде дочери Героя, которая передала "Золотую Звезду" отца в музей истории Бурятии.

В январе 1995 года Байтогской средней школе присвоено имя Героя, а 5 мая 1995 года в торжественной обстановке состоялись торжественные церемонии открытия бюста Героя Советского Союза В.Х. Хантаева и мемориальной доски на здании школы его имени. В день 62-летия Великой Победы, 9 мая 2007 года, в Усть-Орде открыта первая в столице округа Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. На одной из мемориальных плит увековечено имя Василия Харинаевича Хантаева.

Анатолий Иванович Мазин (1938-2008), археолог, доктор исторических наук (1988). Родился в 1938 году на станции Магдагачи Амурской области. Окончил исторический факультет Благовещенского государственного педагогического института (1966). С 1966 работал воспитателем и преподавателем в спецшколе, с 1967 — ответственным секретарем Амурского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры, с 1968 — бригадиром оленеводов. С 1969 — аспирант, младший, старший, главный научный сотрудник Института истории, филологии и философии СО Академии Наук СССР (затем — Института археологии и этнографии СО РАН). Специалист в области первобытного искусства, наскальных изображений Восточной Сибири, Приамурья. Открыл и исследовал десятки пунктов с наскальными изображениями в Восточном Забайкалье, Приамурье, на юго-востоке Якутии.

Ввел в научный оборот памятники наскального искусства (писаницы) и связанные с ними жертвенники. Разработал оригинальный подход к периодизации и хронологии писаниц, корреляцию наскального искусства с соседними территориями. Выявил новый тип жертвенников, непосредственно связанных с наскальными изображениями. Открыл и принимал участие в исследованиях разновременных и разнокультурных памятников в Амурской области от эпохи палеолита до позднего средневековья. Исследовал родовой состав, материальную и духовную культуру, хозяйство и быт, шаманизм эвенков-орочонов в Амурской и Читинской области). Награжден почетным знаком СО РАН «Серебряная Сигма».

Новости

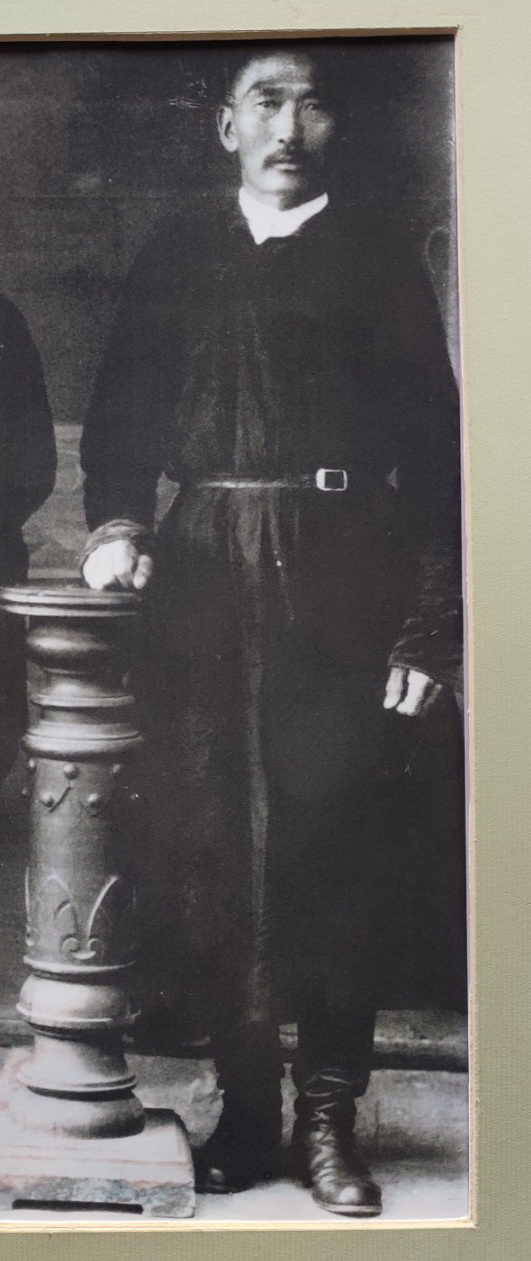

Гомбожа́б Цэ́бекович Цы́биков (бур.Цэбэгэй Гомбожаб, монг. Цэвэгийн Гомбожав) (20 апреля(?) 1873г, Урда-Ага, Забайкальская область — 20 сентября 1930, Агинское, Бурят-Монгольская АССР, ныне Забайкальский край) — путешественник-исследователь, этнограф, востоковед(тибетолог и монголист), буддолог, государственный деятель и деятель образования Российской империи, ДВР, СССР и МНР, переводчик, профессор ряда университетов.

Прославился как первый известный фотограф Лхасы и Центрального Тибета, и как автор описания путешествия в Тибет (1899—1902), переведённого на ряд языков мира.

(spiral)

Гомбожаб Цэбекович Цыбикоф- бур. Цэбэгэй Гомбожаб Дата рождения 20 апреля 1873. Место рождения: улус Урда-Ага. Дата смерти: 20 сентября, 1930. Место смерти село: Агинское. Страна :Российская империя, СССР.

Род деятельности: путешественник-исследователь, этнолог, филолог, политик.

Отец: Цэбек Монтуев.

Мать: Долгор Шагдарова. Супруга: Лхама Норбоева.

Дети: Дондокринчин (приемный сын)

Происхождение

Генеалогическое древо Цыбикова

┌──Мункэ

┌───Энхэ

┌───Гомбо

┌───АМунтуу (р.1817)

┌───Цэбек Монтуев (р.1839)

Гомбожаб Цэбекович Цыбиков(1873-1930)

└───Долгор Шагдарова

Гомбожаб Цыбиков родился в традиционно буддийской семье. По месту происхождения его семья принадлежит к агинским бурятам, согласно родоплеменному делению относится к хоринским бурятам, а именно — к племени кубдут, роду нохой кубдут (т.ж. нохой хүбдүүд, нохой хүгдүүд).

Образование

Отец Гомбожаба, Цэбэк Монтуев, самостоятельно изучал русский язык и избирался земляками на общественные должности. Изначально он думал дать сыну буддийское монастырское образование, но отправил его на учёбу в Агинское приходское училище, где преподавателем мальчика стал видный просветитель Буда Рабданов. Затем Гомбожаб поступил в Читинскую гимназию, которую окончил с серебряной медалью (по преданию, заслуженную им золотую медаль отказались давать «инородцу»). В гимназии он был награждён стипендией имени А. Н. Корфа. К окончанию учёбы, решением педагогического совета на основании 5-го пункта стипендии от 2 июля 1893 года, он был признан достойным продолжить своё образование в Императорском Томском университете, где по собственному выбору поступил на медицинский факультет, один из пяти лучших центров медицинского образования России того времени.

В Томске оказался проездом известный врач и политик Пётр Бадмаев, который уговорил студента бросить медицину и заняться востоковедением. Гомбожаб согласился и уехал в Ургу, где в созданной Бадмаевым школе для бурят изучал китайский, монгольский и маньчжурский языки для подготовки к поступлению в Санкт-Петербургский университет.

В 1895 году Цыбиков поступает на Восточный факультет Санкт-Петербургского университета на стипендию Петра Бадмаева. Среди его преподавателей был известный востоковед А. М. Позднеев. В дальнейшем Бадмаев получает указание обратить своих стипендиатов в православие. Цыбиков сохраняет приверженность буддизму и теряет стипендию, но продолжает учёбу, благодаря поддержке земляков. В 1899 году он оканчивает университет с золотой медалью и дипломом первой степени.

В 1897 году Цыбиков принял участие в работе Комиссии Куломзина по исследованию землепользования и землевладения в Забайкальской области. Это было его первое исследование. Полевые наблюдения и собранные материалы вышли в числе Материалов комиссии в 1898 году.

Путешествие в Тибет (1899—1902)

Одна из первых в мире фотографий дворца Потала в Лхасе. 1901 год

Буддийский монастырь Тумбум в Монголии. 1900 год

В ходе «Большой Игры» Российская империя вышла на рубежи Тибета. Были организованы исследовательские экспедиции в эту страну, в первую очередь Н. М. Пржевальского, но они не достигли Центрального Тибета и Лхасы. Опираясь на опыт индийских «пандитов» — британских агентов и исследователей, Санкт-Петербургская академия наук и Министерство иностранных дел обратили внимание на обычай паломничества бурят и калмыков в Тибет. Цыбиков отправился в путешествие, длившееся с 1899 по 1902 год, в группе паломников, с тщательно спрятанным исследовательским оборудованием. Собственно в Тибете исследователь провёл 888 дней. Большую часть этого срока (с 1900 по 1901 год) Цыбиков находился в столице страны Лхасе и окрестных монастырях, где сделал ряд уникальных фотографий (всего за путешествие — ок. 200) и удостоился аудиенции Далай-ламы XIII, носившей, однако, формальный характер.

Проникновение в Тибет для иностранцев (не из Китая и Монголии) было запрещено. Нарушение запрета могло караться смертью. До Цыбикова такие путешественники, как Н. М. Пржевальский, потерпели неудачу в своей попытке пройти до тибетской столицы.

Фотосъёмка и ведение дневника производилось Цыбиковым тайком, под угрозой быть обнаруженным. Интересно, что фотографирование (через прорезь молитвенной буддистской мельницы) он скрывал и от второго российского исследователя, приехавшего в Лхасу в конце 1900 года в свите Агвана Доржиева, калмыка Овше Норзунова, который также делал фотографии[2].

Научная деятельность в 1902—1917 годах

В 1905 году Цыбиков и Далай-лама XIII встретились снова, на этот раз в столице Монголии, где глава Тибета встречался с российскими политиками и учёными в период оккупации Тибета британскими войсками. Здесь Цыбиков выступил в качестве переводчика между представителями России и тибетской стороны.

После своего путешествия Цыбиков посвящает себя преподавательской деятельности и проекту перевода фундаментального труда «Ламрим» тибетского учёного Цонкапы (Цзонхавы).

Созданный в 1899 году Восточный институт во Владивостоке возглавил доктор монгольской и калмыцкой словесности А. М. Позднеев, создав из сравнительно молодых выпускников Санкт-Петербургского университета первый центр практического востоковедения в России. «Не имея ни проверенных опытом планов, ни испытанных программ своего преподавания», преподавателям пришлось самостоятельно разрабатывать методику обучения, писать учебные пособия, поскольку их попросту не существовало. Цыбиков был приглашён на кафедру монгольской словесности и возглавлял её с 1906 года до 15 октября 1917 года. Помимо ряда хрестоматийных сборников, учёный выпустил в этот период «Пособие для изучения тибетского языка», где собрал и обобщил материалы по разговорной тибетской речи. Этот учебник выдержал три переиздания и для Российской империи и СССР оставался единственным учебником разговорного тибетского языка, созданным отечественным автором.

Фотографии Цыбикова

Бурятская автономия и Дальневосточная республика

В силу значительных изменений в политическом устройстве региона в 1917—1930-х годах, и в связи с последующими репрессиями, коснувшимися большинство коллег и соратников, деятельность Цыбикова в данных государственных образованиях упоминается как значительная, но не раскрывается в публикациях советского времени.

Известно, что Цыбиков играл значительную роль на Читинском съезде, а также поддерживал ранние инициативы атамана Семёнова (в первую очередь о недопущении расказачивания).

Ближе к концу жизни он отошёл от политической деятельности и успешно занимался собственным скотоводческим хозяйством.

Создание системы образования в Сибири

В 1920-х годах Цыбиков был одной из важнейших фигур в разработке системы начального, среднего и высшего педагогического и востоковедного образования в Сибири, как один из создателей в 1922 году Буручкома и профессор Иркутского государственного университета.

Кроме подготовки педагогических кадров и обсуждения новой для страны концепции всеобщего образования, учитывающего национальную специфику (в том числе собственно графику бурятской письменности), Цыбиков выступил автором ряда учебников бурятского языка.

Важной была командировка Цыбикова от Буручкома в МНР, где кадры, ответственные за образование, также находились перед задачей создания системы всеобщего образования, не имея аналогичного опыта, что отчасти отражено им в дневнике поездки.

Кухонный шкаф Г. Цыбикова, роспись Галсан Эрдэнийн

Кухонный шкаф Г. Цыбикова, роспись Галсан Эрдэнийн

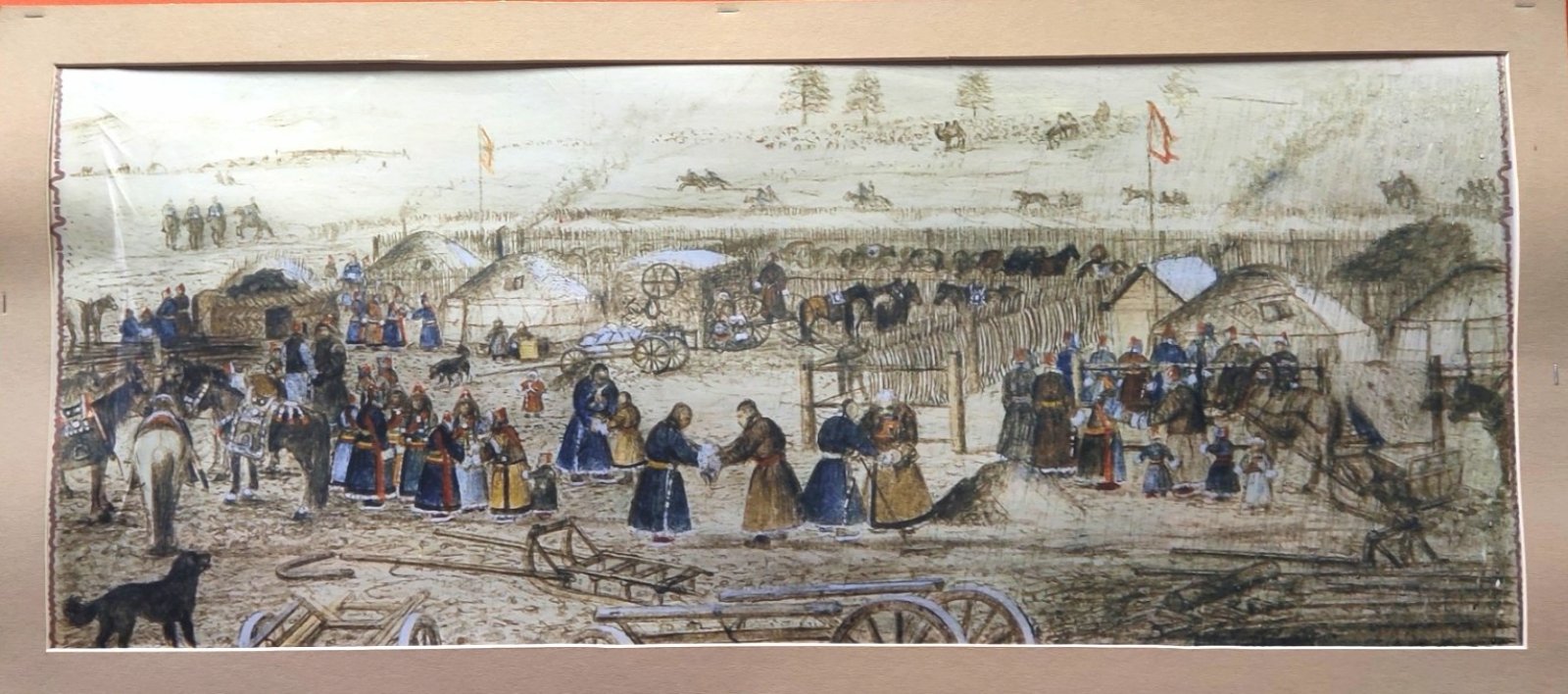

Художник Галсан Эрдэнийн - уроженец Орто-Тургинского сомона Адон-Челонского хошуна Агинского аймака, ныне это село Кусоча Могойтуйского района. Родился в бедной семье скотовода и был рано отдан учеником в иконописцы в Агинский дацан. Там изучал иконы китайских, тибетских и монгольских художников. Галсан Эрдэнийн всю жизнь посвятил искусству. В своих акварелях он запечатлел жизнь агинских бурят, в частности, односельчан, посвятил свое искусство образам родной земли. Самая ранняя датированная работа «Перекочевка из зимника в летник» 1923 года. Писал он красками, изготовленными им самим из природных материалов, причем за долгие сто лет они не утратили яркости и качества. В 20-х годах художник предстает перед нами уже зрелым, со своим видением мира, а вот дореволюционных работ Эрдэнийн, к сожалению, не обнаружено. Миниатюры Эрдэнийн – это небольшие куски бумаги, на которых переданы массовые сцены с сотнями лошадей, живописных фигур, большинство из которых можно рассматривать в лупу. В картинах Г.Эрдэнийн люди живут в гармонии с природой, в идеальном мире, где у каждого человека вдоволь скота. Так понимает счастье бурятский кочевник. Часто художник изображает пять видов скота: верблюдов, овец, коз, коней и коров. Обладание этими животными означало благополучие и полное довольство жизнью. Работы выполнены карандашом, акварелью и тушью. С конца 1920-х годов Галсан Эрдэнийн преподавал рисование в Агинской средней школе. В 1930-х годах принимал активное участие во многих художественных выставках. До конца своей жизни жил и работал на совей Родине – в Агинском. В 1938 году он был репрессирован. Реабилитирован посмертно в 1981 г.

8 мая 2020 исполняется 90 лет со дня рождения прозаика, драматурга, переводчика Очирова Норпол Аюшеевича. Общепризнанной является творческая деятельность Н. Очирова, как лингвистика и ученого-лексикографа. Он научный редактор «Бурятско-русского словаря» К.М. Черемисова, изданного издательством «Советская энциклопедия». Восхищаясь художественным достоинством творчества Хоца Намсараева, публикует литературный портрет «Хоца Намсараев» (1988).

Первое произведение — повесть «Найдёныш» в русском переводе В. Авдеева опубликована в журнале «Дружба народов» в 1965 г. и вышла отдельным изданием в московском издательстве «Советская Россия» в 1966 г. В 1968 г. в Бурятском книжном издательстве повесть «Олзо хүбүүн» (Найденыш) выходит на бурятском языке. Бурятской критикой была признана одной из лучших в своём жанре, включают в хрестоматии, в учебных заведениях приводят как образец высокохудожественного произведения.

Глубокий психологизм и художественное своеобразие присущи таким рассказам Н. Очирова, как «На покосе» (1968), «Газарай хани» (1976), «Одиночество» (1981). Документальная повесть «Повесть о хорошем человеке» (1985) о Герое Социалистического Труда чабанке В.Г. Романовой, написанная на русском языке опубликована в московском издательстве «Советская Россия». Н. Очиров известен и как драматург. Большой интерес представляют его пьесы, где присутствуют юмор и народная философия — «Солнышко выглянуло», «Инагай холбоо ноёндо аюултай», «Гэрэлгын зоболон», «Нютагай шарайтан» и др. Переводческая деятельность Н. Очирова многогранна. Первым языком перевода является бурятский язык. С самого начала переводческой деятельности Н. Очиров бережно подходил к передаче тех особенностей письма оригинала, которые характеризуют жизнь народа во всех его красках. В его переводе на бурятском языке звучат произведения великих русских писателей — А. Островского, И. Тургенева, М. Шолохова, современных писателей — Вс. Иванова, И. Лазутина, Э. Хруцкого, читинских и бурятских авторов — О. Смирнова, И. Лаврова, М. Степанова, Н. Рыбко, В. Сергеева и др. Ему принадлежит множество переводов на русский язык произведений бурятских и монгольских писателей — Х. Намсараева, А. Ангархаева, Б. Ябжанова, В. Сыренова, Ж. Бямба, Н. Надмид, Б. Баст, Д. Гарма, С. Пурэв, С. Эрдэнэ, Ч. Зоригт. Высокую репутацию непревзойденного мастера перевода он подтвердил в переводе со старомонгольского языка историко-биографической хроники «Чингисхан» Сайшияла. Норпол Очиров был одарен тончайшим чувством слова, способностью проникновения к истокам народной жизни и культуры.

Очиров Норпол Аюшеевич родился 8 мая 1930 г. в с. Догой Могойтуйского района Агинского бурятского округа Читинской области.

Закончил Догойскую четырехлетнюю, Зугалайскую семилетнюю школы, Агинское педагогическое училище, Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова (1951), аспирантуру Литературного института им. М. Горького. Работал в БГПИ им. Д. Банзарова (1951-1952), отделе прозы журнала «Байкал» (1956-1957), в газете «Буряад үнэн» (1967-1970). С 1971 по 1980 гг. вел семинары по художественному переводу в Литературном институте им. М. Горького. Могойтуйская центральная библиотека с гордостью носит имя бурятского прозаика, драматурга, переводчика, уроженца села Догой Норпола Очирова.

Вспомним о знаменитом мастере, заслуженном деятеле искусств Бурятской АССР, заслуженном художнике РСФСР, народном художнике РСФСР, члене-корреспонденте Российской Академии художеств, лауреате Государственных премий Бурятской АССР в области литературы и искусства и Совета Министров СССР.

Дугаров Даши-Нима Дугарович родился 27 апреля 1932 году в улусе Амитхаша Могойтуйского района Агинского Бурятского автономного округа, а умер 23 ноября в 2001 году. Его родители — Дугар Жигжитов, потомственный кузнец, серебряных дел мастер, и Гарма Рабзарова занимались нелегким скотоводческим трудом, работали в колхозе, растили детей, прививали им любовь и уважение к обычаям своего народа

Вспомним об основных вехах в биографии автора, а также работы мастера, благодаря которым он прославился.

С 1948-1950 — учился в художественной школе в г. Чите.

С 1950-1952 — учился в Иркутском художественном училище.

С 1952-1955 — учился в средней художественной школе в г. Ленинграде.

В 1955-1962 — учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина ( у А. Д. Романычева и Ю. М. Непринцева).

С 1964 — член Союза художников СССР.

С 1974-1990 — председатель Союза художников Бурятии.

С 1990-2001 — президент Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК). В 1991 году была учреждена Всебурятская ассоциация развития культуры (ВАРК). Д.-Н.Д. Дугаров возглавил ее и на посту президента с удвоенной энергией приступил к воплощению проекта возрождения всех видов традиционного искусства и прежде всего организации студии-мастерской старобурятской живописи минеральными красками, обучению навыкам старинных ремесел.

С 1993 — преподавал в собственной школе-студии «Буряад-зураг» (Улан-Удэ) и в Художественном лицее № 38 (п. Иволгинск).

С 1996 — организовал и преподавал в Художественных школах-мастерских (п. Исток и п. Никольский близ Улан-Удэ).

С 1992-1996 — совместно с другими реставрировал Агинский дацан Бурятии (п. Агинское) и Цугольский дацан (с. Цугол, Читинская область).

Участник II декады бурятского искусства и литературы (1959, Москва).

С 1960 — участник республиканских, зональных, всесоюзных, российских, зарубежных выставок, в т.ч. персональных в Республиканском художественном музее им. Ц.С. Сампилова (1987, 2003, 2008, Улан-Удэ), в выставочном зале Союза художников СССР (1965, 1985, Москва), г. Пхеньяне (1986, КНР), в Читинском художественном музее (1986).

Автор работ: «Проводы невесты» (1961), «Дочери Бурятии» (1966), «Портрет Лхасарана Линховоина в роли Кончака» (1967), триптих «Прошлое» (1967), триптих «За власть Советов» (1969), «Наран-бригада» (1977), «Портрет Героя Соц. Труда Л. Г. Рабдаева» (1979), «Портрет композитора Б. Ямпилова» (1984), «Кочующие горы. МНР» (1988), «Лошади в Умэн-Гови» (1988), серия «Байкал» (1982-1983), роспись и мозаика из байкальских камней в Доме культуры колхоза им. Ц.Ранжурова в Кяхтинском районе Бурятской АССР (1969), чеканное панно в Доме культуры села Заиграево Бурятской АССР (1971).

Произведения Даши-Нимы Дугарова хранятся в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова, в собраниях Художественного фонда и Министерства культуры России (Москва), в частных коллекциях.

Один из славных сыновей бурятского народа, член Союза художников России, отличник народного просвещения Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Забайкальского края, ветеран педагогического труда Доржи Гомбоевич Гомбоев.

Доржи Гомбоев родился в селе Цокто-Хангил Читинской области. Когда мальчик учился в пятом классе, педагоги Агинской средней школы №1 обратили внимание на его успехи в рисовании, стали привлекать к выпуску стенгазет, оформлению школы к праздникам. После непродолжительной работы в колхозе и при поддержке народного писателя Бурятии Цыден-Жапа Жимбиева юный рисовальщик поступил в Ленинградское художественно-графическое училище имени Валентина Серова.

Доржи Гомбоевич всю жизнь проработал в Агинском педагогическом училище. Десятки, сотни, тысячи людей могут похвастаться, что именно Доржи Гомбоевич научил их видеть мир, как видит его художник - во всей палитре цветового отношения, эмоций, чувств, которые возникают в человеке при виде прекрасного.

В творчестве Доржи Гомбоева есть несколько полотен, посвящённых войне. Это живописные работы - "Проводы на фронт", "Похоронка", "Переход через Хинган" и другие. Это серии графических работ, посвящённых подвигам земляков - Героя Советского Союза, старшины роты противотанковых оружей Базара Ринчино и бесстрашного снайпера Тогона Санжиева. Некоторые из них хранятся в коллекции села Цаган-Оль.

По словам Елены Иманаковой, искусствоведа, кандидата культурологии, автора книги "Земля моих отцов": «Групповой портрет участников Великой Отечественной войны - таких работ было написано несколько. Мы видим действительно богатырей бурятской земли - очень сильных, смелых, отважных, которые прошли страшные годы. На груди блестят ордена и по сути они представляются, певцами, защитниками своей земли. И художник, когда писал, он именно это чувствовал. Прописывая лицо каждого из них, он прописывал их судьбу - групповой это портрет или одиночный портрет близкого человека или малознакомого».

В 2014-15 годах Доржи Гомбоев участвовал в проекте "Художники Забайкалья дорогами Халхин-Гола", и именно с его эскиза была сделана диарама для экспозиции военно-исторического музея дома офицеров, посвящённая событиям на Халхин-Голе. Для художника, который не так много делал в своей жизни больших монументальных работ - это значимое событие. Именно работы Доржи Гомбоева были центральными на выставках "Забайкальские художники - 70-летию Победы". Они побывали даже в Монголии. Конечно же, написанию каждой из них предшествовала большая подготовительная работа - творческие экспедиции, знакомство с книгами, подбор иллюстративного материала.

К сожалению, его жизненный путь прервался в декабре 2015 года.

Бесценные работы художника Доржи Гомбоева хранятся в фондах музейно-выставочного центра Забайкальского края, Агинского национального музея имени Гомбожаба Цыбикова, в сельских картинных галереях и частных коллекциях.

Поделиться с друзьями: