ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКЕ: Версия для слабовидящих

_________________________

Уважаемые посетители!

Наш музей проходит процедуру независимой оценки качества предоставления услуг. Просьба к Вам - принять участие в опросе и заполнить электронную анкету, чтобы дать отзыв о работе нашего музея, пройдя по этой ссылке

________________________

Хантаев Василий Харинаевич - командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской бригады 9-го Киевско-Житомирского механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, младший сержант.

Родился 19 августа 1924 года в улусе Байтог ныне Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области в семье крестьянина. Бурят. Окончил десять классов Байтогской средней школы. Работал счетоводом дорожного управления Иркутск - Качуг.

В Красной Армии с июля 1941 года. В 1942 году окончил полковую школу. В действующей армии с августа 1942 года. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

Командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) комсомолец младший сержант Василий Хантаев особо отличился в уличных боях в столице гитлеровской Германии - Берлине 26 апреля – 2 мая 1945 года.

Раненным, младший сержант Хантаев В.Х. остался один у орудия и подавил зенитную пушку, мешавшую продвижению пехоты, подбил и сжёг несколько бронетранспортёров и автомашин противника.

В представлении к званию Героя указано: «...Товарищ Хантаев выдвинул своё орудие на передний край, поставил его перед нашей пехотой и уничтожил вражескую колонну, включающую три бронетранспортера, девять противотанковых орудий и семь мотоциклов. Во время боя он взял в плен 33 немецких солдат и офицеров…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Хантаеву Василию Харинаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7836).

После войны отважный воин-артиллерист окончил Сретенское военное пехотное училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. С 1947 года Xантаев В.Х. - в запасе.

В 1951 году окончил Иркутскую партийную школу, в 1961 году – Новосибирскую высшую партийную школу. Работал директором совхоза в посёлке городского типа Усть-Ордынский, экономистом Эхирит-Булагатского производственного управления. Затем трудился старщим инженером материально-технического снабжения в филиале Сибирского отделения Академии наук СССР в Улан-Удэ. Скончался 29 апреля 1990 года. Похоронен в столице Бурятии - городе Улан-Удэ.

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Медаль «Золотая Звезда» с удостоверением на награду были похищены во время ремонта квартиры, где они хранилась уже после смерти Героя. Но знак высшей степени отличия был возвращён родственникам В.Х. Хантаева американским коллекционером Генри Сакаида (Sakaida Henry), который выкупил её на аукционе и в первой декаде августа 2003 года вручил в Улан-Уде дочери Героя, которая передала "Золотую Звезду" отца в музей истории Бурятии.

В январе 1995 года Байтогской средней школе присвоено имя Героя, а 5 мая 1995 года в торжественной обстановке состоялись торжественные церемонии открытия бюста Героя Советского Союза В.Х. Хантаева и мемориальной доски на здании школы его имени. В день 62-летия Великой Победы, 9 мая 2007 года, в Усть-Орде открыта первая в столице округа Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. На одной из мемориальных плит увековечено имя Василия Харинаевича Хантаева.

Анатолий Иванович Мазин (1938-2008), археолог, доктор исторических наук (1988). Родился в 1938 году на станции Магдагачи Амурской области. Окончил исторический факультет Благовещенского государственного педагогического института (1966). С 1966 работал воспитателем и преподавателем в спецшколе, с 1967 — ответственным секретарем Амурского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры, с 1968 — бригадиром оленеводов. С 1969 — аспирант, младший, старший, главный научный сотрудник Института истории, филологии и философии СО Академии Наук СССР (затем — Института археологии и этнографии СО РАН). Специалист в области первобытного искусства, наскальных изображений Восточной Сибири, Приамурья. Открыл и исследовал десятки пунктов с наскальными изображениями в Восточном Забайкалье, Приамурье, на юго-востоке Якутии.

Ввел в научный оборот памятники наскального искусства (писаницы) и связанные с ними жертвенники. Разработал оригинальный подход к периодизации и хронологии писаниц, корреляцию наскального искусства с соседними территориями. Выявил новый тип жертвенников, непосредственно связанных с наскальными изображениями. Открыл и принимал участие в исследованиях разновременных и разнокультурных памятников в Амурской области от эпохи палеолита до позднего средневековья. Исследовал родовой состав, материальную и духовную культуру, хозяйство и быт, шаманизм эвенков-орочонов в Амурской и Читинской области). Награжден почетным знаком СО РАН «Серебряная Сигма».

Новости

Бурятские шахматы

Шатар и Хиашатар— бурятское и монгольское название национальных шахматных игр. Главное различие между ними - это размер доски и фигура («хиа»), при идентичности остальных правил игры. В республике Бурятия проводятся турниры по шатару.

История

Возник хиашатар примерно 500 лет назад. Согласно легенде, давным-давно жил хан, который был вынужден вести многочисленные войны. Это помогло ему понять, что для гарантии победы недостаточно только закалки и тренировки воинов. Поэтому он ввёл в свое войско особо доверенных лиц, отвечающих за безопасность. Это нововведение понравилось и другим властителям, и они переняли его. И вот однажды некий мудрец под влиянием этих новшеств преобразовал шатар, введя в него телохранителей — новые фигуры, отвечающие за безопасность короля.

Слово «шатар» происходит от «шатрандж» — названия арабских шахмат. И это не случайно, поскольку по наиболее вероятной версии монголы заимствовали шахматы у арабов через посредство персов.

Отличия от классических шахмат

- Пешка ходит только на одну клетку

- Слон ходит по диагонали на одну клетку через соседнюю (например, с поля e3 он может пойти только на четыре поля — c1, c5, g1, g5)

- Ферзь ходит по вертикали и горизонтали, но по диагонали ходит на одну ближайшую клетку.

Расстановка фигур

Наиболее часто встречающийся варианта, это когда начальная расстановка фигур совпадает с обычной. Однако поскольку обязательно делать первый ход ферзевыми пешками на 2 поля вперед — d2-d4 и d7-d5, то логичнее рассматривать возникающую после этого позицию как начальную расстановку. Ниже даны отличия от правил европейских, то есть международных шахмат.

Ходы

Рокировка отсутствует; ферзь ходит по вертикали и горизонтали как ладья, а по диагонали — только на соседнее поле (то есть как превращённая ладья в японских шахматах); пешка ходит всегда только на 1 поле вперёд (за исключением обязательного первого хода для ферзевой пешки) и превращается только в ферзя, бьёт пешка как в международных шахматах, то есть вперёд на соседнее поле по диагонали; конь не имеет права матовать. Иногда указывают, что взятие на проходе отсутствует, но это излишне, так как его просто не может быть — ведь ход пешкой на 2 поля отсутствует (за исключением начального хода ферзевыми пешками). Обязательность первого хода приводит к уменьшению разнообразия дебютов.

Различают следующие различные формы шаха: шак — дается ферзём, ладьёй или конём, тук — слоном, цод — пешкой. Матовать можно только шаком (то есть ферзём или ладьёй), или же непрерывной серией шахов, включающей, по крайней мере, один шак, причем если шак объявляется последним, то это не должен быть шах конём. Например, если даётся следующая серия шахов (последний шах — мат) — конём, пешкой и слоном, то это выигрыш. Если же мат ставится только слоном/слонами и/или пешкой/пешками, то это ничья — нёл. Если у одного игрока остается только один король («голый король»), то это также ничья — робадо.

Относительно пата есть следующие противоречивые сведения: пат («чжит») — ничья; попавший в пат проигрывает.

Иногда встречаются следующие отличия от вышеприведенных правил: мат конем допустим, но это некрасиво; игру можно начинать и королевскими пешками (они обязаны тогда ходить на 2 поля, а ферзевые пешки в этом случае ходят только на 1 поле); ферзь ставится справа от короля, это приводит к тому, что король стоит на одной вертикали не с королем противника, а с его ферзём, пешки при такой расстановке всегда ходят только на 1 поле; слон ходит по диагонали на 1-3 поля (это явно старое правило, сближающее слонов шатара и шатранджа).

Названия и изображения фигур

- Король — монг. ноён, «князь». Важный мужчина, сидящий на троне или в паланкине.

- Ферзь — монг. бэрс — мифическое животное вроде большой собаки. Может изображаться также в виде белого льва с зелёной гривой, барса или пантеры.

- Конь — монг. морь, "конь".

- Ладья — монг. тэрэг, «повозка, телега». Двухколёсная кибитка без лошади, с упирающимися в землю оглоблями. Встречаются комплекты, где ладья представлена колесом, драконом, легендарной птицей гаруда, павлиньим хвостом или веером, в современных комплектах — автомобилем или танком.

- Слон — монг. тэмээ, «верблюд». Кони и верблюды (слоны) могут различаться по половому признаку: на одном фланге — жеребцы и верблюды, на другом — кобылы и верблюдицы.

- Пешка — монг. хүү, «детёныш» ферзя, т.е. щенок. Также пешки могут иметь форму львят, тигрят, зайцев или птиц.

- Как правило, форма белых и чёрных (зелёных и красных, красных и чёрных) фигур одинакова. Часто окраску имеют не сами фигуры, а их цоколи.

Шагай

Зимний вид бурятской народной игры «шагай наадан» возрождается, сохранив все особенности и правила. Игры, которые устраивались на второй-третий день Сагаалгана (Новый год по лунному календарю) были не ради развлечения, они призывали благополучие, счастье, здоровье, плодородие и богатство.

Среди игр в дни Сагаалгана были очень популярны настольные игры: шахматы (шатар), шашки (даам). С детства всех бурятских детей родители обучали игре в шахматы. В каждой юрте играли в эту древнюю игру, пришедшую к нам из Индии сотни веков назад. Играли и мальчики, и девочки, и взрослые, и старики. Во времена Чингисхана властители устраивали многодневные игры в степи, которая была расчерчена на шахматные поля, а шахматные фигуры состояли из живых людей, слонов и коней. В них четко подчеркнут мотив борьбы. А борьба – ведущая идея начала, смены календарного цикла. Многие легенды монголоязычного мира указывают на связь игры в шахматы с богатством, мудростью, потому они очень ценят эту игру.

Самой популярной игрой был шагай наадан – символ жизни и плодородия. Одновременно это символ скотоводства, обозначающий «табан хушуун мал» - традиционные пять видов скота, которые имелись у бурят: хонин (овца), ямаан (коза), ухэр (корова), морин (лошадь), тэмээн (верблюд).

Шагай – это баранья лодыжка. Игра лодыжками была известна ещё в древней Месопотамии более 30 столетий назад. В игру из косточек бараньей лодыжки – «шагай» - играли не только дети, но и взрослые. Эти игры были разнообразны и требовали ловкости, быстроты, терпения – качеств, необходимых кочевнику. В каждом доме имелись эти косточки, хранились в специально сшитых мешочках и постоянно пополнялись. Косточки раскрашивались в разные цвета. Каждый гордился своей коллекцией и старался не отставать от других.

Шагай настолько разнообразна и захватывающа, что люди специально собирались вечерами и играли до поздней ночи. Косточки по своей форме имеют шесть характерных позиции, и каждая имеет своё название. В игре участвуют несколько человек. Перед началом заранее оговаривают условия игры и обязательно их соблюдают.

Варианты игры:

- Каждый игрок берет по пять косточек. Начинает тот, кто находится со стороны восхода солнца, он раскидывает свои шагай (косточки) по ровной поверхности. Считает косточки, выпавшие в позицию «хонин» (овца), и так по часовой стрелке продолжают остальные до тех пор, пока не определится игрок, у кого большее количество косточек, выпавших в эту позицию, побеждает.

- Победитель забирает в горсть у всех игроков косточки и равномерно раскидывает по ровной поверхности. Игрок щелчком пальцев сбивает две одинаковые позиции и при попадании забирает себе одну из косточек. И так продолжает играть до тех пор, пока не заберет все косточки, но при условии: игрок не должен задевать другие косточки, забирать только другой рукой. При нарушении одного из условий оставшиеся косточки передаются следующему. Игрок, у которого кончились косточки, выбывает из игры. Побеждает тот, у ого больше косточек.

- Сначала у вас пять шагай. Подбросив одну лодыжку, ты должен быстро подобрать с земли одну лодыжку, а затем поймать первую лодыжку. Следующий этап: бросаешь одну лодыжку, подбираешь две. И так до четырёх. Можно и так: подбрасываешь по одной и по одной подбираешь четыре раза, пока не соберешь все пять в руке.

- Имеется по 20 шагай у четверых ребят. Каждый игрок подкидывает с ладони 5 шагай и быстро – быстро подхватывает, сколько успеет. Успел схватить 3 – на кону остаётся 17. И так далее, пока ничего не останется. Значит, ты «съел» все свои шагай. Тогда ты идешь и «съедаешь» шагай у соседа, пока не кончится у него.

- Участники игры делят поровну все лодыжки. Прячут в кулак сколько-нибудь. Один из игроков угадывает, сколько лодыжек в кулаке. Угадал – забирай! Если ты проиграл все свои лодыжки, ты проиграл. А тот, кто собрал все лодыжки, молодец!

Как играть в «шагай»?

Няhалалга (щелканье). Игра проходит в два этапа. Начинает игру тот, у кого при жеребьевке (бросании костей) выпадает наибольшее количество бухэ (хонин – овца). Сначала игроки бросают на кон по одинаковому количеству костей так, чтобы они ложились не кучей, а вразброс. Играющие щелкают по косточке, направляя кости на одинаковые позиции, например, бухэ на бухэ, хонхо (ямаан – коза) на хонхо и т.д. Косточка не должна задевать другие косточки, кроме цели, косточка – цель, откатываясь от удара, также не должна задевать соседние косточки. При правильном попадании играющий берет одну косточку на выбор, ту, которую сбил, или ту, которой сбил. Игрок не должен забирать выигранную кость той рукой, которой щелкал. В противном случае это считается ошибкой. Если играющий промахнется, он передает ход другому игроку. Так продолжается до тех пор, пока на кону не останется три косточки. В этом случае начинается заключительный этап игры. Когда остаются три косточки, тот, кто в данный момент играет этими костями, собирает и бросает все три косточки. Если выпадают все три одинаковые косточки, то тот, кто успеет их взять первым, тот и забирает их себе. Если выпадает две одинаковые кости, то игрок щелкает одинаковые кости, как на первом этапе. Если ему удается сбить, то игра заканчивается. Если нет, то кости передаются следующему игроку по солнцу. Выиграет тот, у кого наибольшее количество косточек

Шагай шуурэлгэ. Каждый игрок подбрасывает четки – «шуурэгшэн» - вверх, и пока четки летят, игрок должен успеть отделить от общей кучи горстку косточек и успеть поймать четки одной рукой, не задевая четками стола, не прижимая их к груди. Подбросив четки вторично, игрок захватывает в горсть любое количество (по желанию) косточек, не задевая при этом другие кости, он должен успеть подхватить летящие четки этой же рукой. Считается ошибкой, если четки при падении задели грудь или стол, или были взяты на грудь или живот, или же из взятой горсти костей какая – либо выпадет, или при захвате будут задеты соседние косточки. Если захват осуществлен по этим правилам, то эти косточки считаются выигранными. Независимо от исхода попытки, ход передается следующему игроку. Игра идет до тех пор, пока не закончатся косточки на столе. В результате выигрывает тот, кто собрал наибольшее количество косточек.

hэер шаалган

Правила игры

Игра «Разбивание хребтовой кости», или hэер шаалган – это национальная забава, которая настолько популярна в Бурятии, что в ней принимают участие спортсмены любого возраста вне зависимости от пола.

Главное орудие на пути к победе - большая говяжья или верблюжья кость. Коммерческие кости (те, которые бьют за деньги) вымачивают в кефире, чтобы они были упругими. Но на соревнования нужны заранее сваренные и очищенные от мяса.

Участник состязаний обязательно должен быть облачен в национальную одежду, другие правила зависят от организаторов. Традиционно в hэер шаалган используют большие говяжьи или верблюжьи кости. Для соревнований их заранее отваривают и очищают от мяса. Каждый спортсмен привозит свои кости, которые складывает в общую кучу. Перед началом турнира их сортируют на пять уровней. Последние, самые крепкие, обычно остаются на финал.

С помощью жеребьевки определяется последовательность выступлений. Из общей кучи выбирают четыре кости, ставят на помост и вызывают участника. Тот, кто не сломал кости на первом круге, выбывает. Так происходит до тех пор, пока не останется один абсолютный чемпион.

Техника и мастерство

На соревнованиях за один день спортсмен может сломать 20-30 костей.

Самая главная задача для спортсмена – разбить ребром ладони кость напополам. К слову, порезы, синяки и ушибы – постоянные спутники «костоломов». Поэтому в этом деле важен не столько физический удар, сколько практика и отточенная техника.

А у каждого спортсмена она своя. По правилам рука должна быть открытой: без перчатки и не обмотанная каким-либо материалом. Решение же, какой рукой держать кость, а какой разбивать, остается за спортсменом.

В соревнованиях по разбиванию хребтовой кости могут участвовать спортсмены от 13 лет и выше. Отметим, что с каждым годом в Бурятии растет конкуренция и среди женщин-спортсменок. Но для них пока нет ограничений по возрасту.

Использованы интернет-ресурсы:

https://news.myseldon.com/ru/news/index/222732100

https://arigus.tv/news/item/139163/

http://selorodnoe.ru/projects/show/id3695158/

http://selorodnoe.ru/history/show/id3631410/

https://ivchess.com/shatar-buryatskie-shakhmaty

22 марта 2020 года состоялся выезд на гору Великого Водораздела, для участия в ежегодном массовом восхождении , посвященном Всемирному дню воды и Дню Земли.

Традиция посещать эту гору зародилась более 10 лет назад, и с каждым годом количество участников восхождения все увеличивается. Эта гора не отличается большой высотой, она всего 1236 м над уровнем моря.

Чем же примечательна эта гора? Именно с этой точки берут начало три великих реки Лена, Амур и Енисей. Волшебство заключается в том, что, двигаясь вокруг горы, никак этого не ощущая, мы посещаем все три бассейна, т.е. отсюда находят свой путь воды в Северный ледовитый океан, в Карское море через Енисей, в море Лаптевых через Лену и через нашу Ингоду в Амур и Тихий океан.

Это большое географическое открытие сделал простой сельский учитель из с.Кусочи Могойтуйского района в далеком 1977 году Тимур Ухинович Жалсарайн. Изучая карты, он пришел к выводу, что на Яблоновом хребте близ г.Читы находится уникальная в масштабах водораздельная точка - стык трех великих речных бассейнов – Амурского, Ленского и Енисейского. Еще он в своих публикациях сообщал, что подобных точек на планете около 30. Две из которых — гора Палласа и Пик Тройного раздела Водоразделов (Triple Divide Peak, который находится в Северной Америке в Скалистых горах и является стыком речных систем Миссисипи, Колумбии и Нельсона) — наиболее значимые.

Наша агинская делегация состояла из 12 человек: среди них четыре учителя географии Агинского района: Дарима Жаргаловна Аюрова из с.Судунтуй, Соелма Жалсаповна Жамбалова из с.Сахюрта, Оксана Дугаровна Бальжирова из с.Амитхаша и Билигма Батомункуевна Аюшиева из с.Южный Аргалей, семь родственников первооткрывателя Т.Жалсарайна – две его племянницы из с.Судунтуй Бальжима Дашинимаева и Баирма Цырендашиева, которым уже более 60 лет, внучатые, правнучатые племянники – Ирина Дондокова, Аюр Дондоков, Сандан и Цырен Жамсарановы, а также Саяна Гармаевна Аюшиева - начальник отдела культуры администрации Агинского Бурятского округа. Среди нас были родственники и ученики, которые хорошо помнят Тимура Ухиновича - каким он был, чем увлекался, чему учил.

Т.Жалсарайн был очень разносторонне развитым человеком, кроме того, что был прекрасным учителем географии, он с интересом занимался историей, астрономией, ономастикой, нумерологией, писал художественные рассказы и пьесы, любил играть в шахматы, прекрасно переводил тексты со старомонгольского и т.д. Но еще одной его страстью было составлять для своих учеников кроссворды. Поэтому одна из его учениц С.Жамбалова привезла для участников восхождения кроссворды по теме «Гидросфера» и «Земля». Тем, кто отгадал – были вручены призы.

Общество географов Агинского района выступило с инициативой - поздравить всех участников восхождения с бурятским праздником Сагаалган и угостить национальным блюдом буузами. Идею воплотила в жизнь правнучатая племянница Т.Жалсарайна из с.Судунтуй Дарима Аюрова, которая приготовила буузы, в термосе горячими привезла их на гору и угостили всех желающих.

Всем любителям туризма очень понравилась Викторина «Что мы знаем о горе Великого Водораздела?» подготовленная П.Матафоновым, научным сотрудником Института природных ресурсов, экологии и криологии (ИПРЭК СО РАН). Активным участникам тут же вручались призы.

Наша агинская делегация выступила с предложением написать «обращение к потомкам», вложить в «капсулу времени» и спрятать ее. Вскрыть в 2028 году в год 100-летия со дня рождения Тимура Жалсарайна. Все присутствующие поддержали такую идею!

Так, в «капсулу времени» были вложены рассказ о Тимур Жалсарайне, его генеалогическое древо, стихотворение агинской поэтессы Д.Батоболотовой «Обращение к потомкам» и списки с имена всех участников, даже школьников и 3-х летних детей…. Всего в списке получилось свыше 80-ти человек.

В восхождении приняли участие такие организации как клуб любителей внедорожников «Диверсант», «Отшельники», «Сапсан», женский автоклуб «Малинник», помощь в организации акции оказала компания АО «Хиагда», предоставив вахтовку высокой проходимости.

Главными организаторами мероприятия являются Забайкальское отделение и Агинский отдел Русского географического общества, Агинский национальный музей им. Г. Цыбикова. Координатором - научный сотрудник ИПРЭК СО РАН Роман Филенко, у которого желающие могли приобрести сувенирные памятные монеты, магниты, с изображением П.Палласа, символа Водораздельной горы и т.д.

В этом году на вершине были заменены выцветшие таблички, стрелки-указатели на бассейны океанов и рек, в них текущих, информационный стенд о Мировом водоразделе в Забайкалье, а также перемещены памятные доски, установленные в честь Т.У. Жалсарайна и П.С. Палласа на отдельные основания.

К нашей большой радости – утренняя пасмурная погода сменилась ярким солнечным днем, все участники восхождения получили заряд бодрости, массу положительных впечатлений, каждому из впервые покоривших вершину были вручены сертификаты. После всех ждал горячий чай в теплой дружной компании единомышленников.

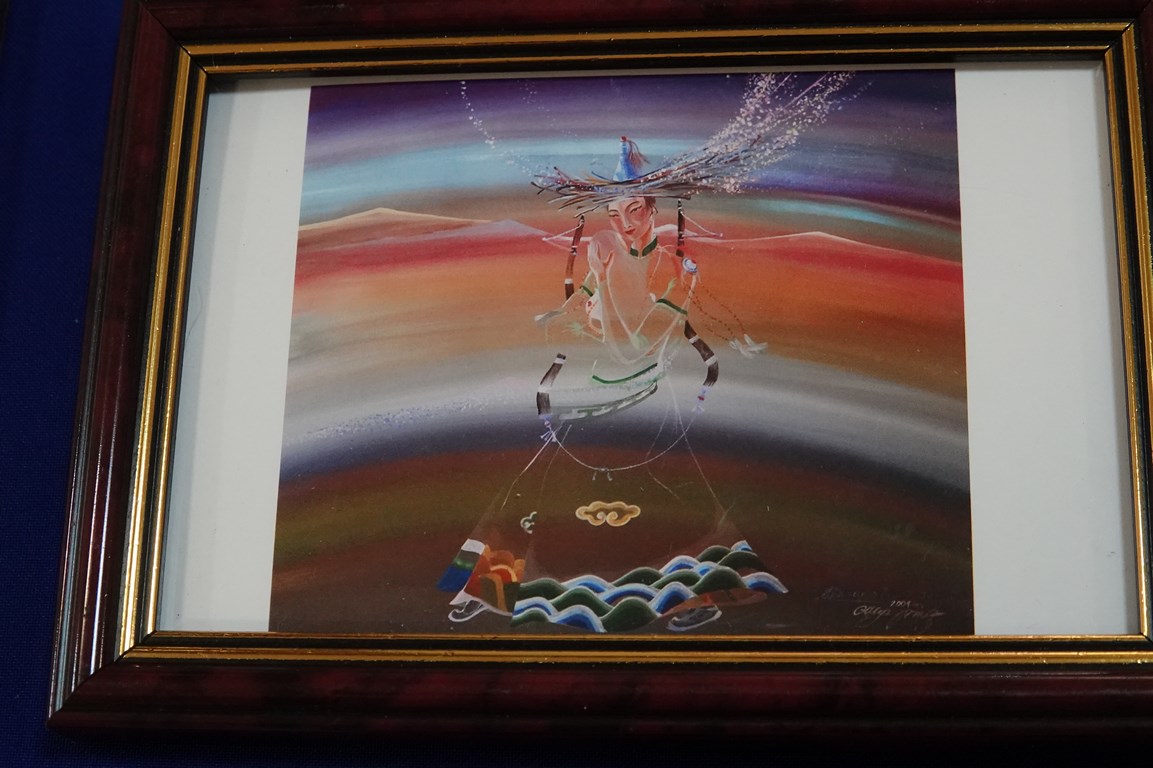

В фондах Агинского национального музея имени Г. Цыбикова хранится богатая коллекция картин одного из самых известных художников- импрессионистов России Бато Дугаржапова.

видео: 1. Моя история. Бато Дугаржапов https://www.youtube.com/watch?v=axtam8eiei0

2. Мастер-класс Бато Дугаржапова, современный импрессионизм, портрет Фании Сахаровой https://www.youtube.com/watch?v=yHcK3kMQBFo

Диорама " Храм - ворота", передающая величие одной из трех святынь и пяти вершин Северного буддизма, священной горы Алханай.

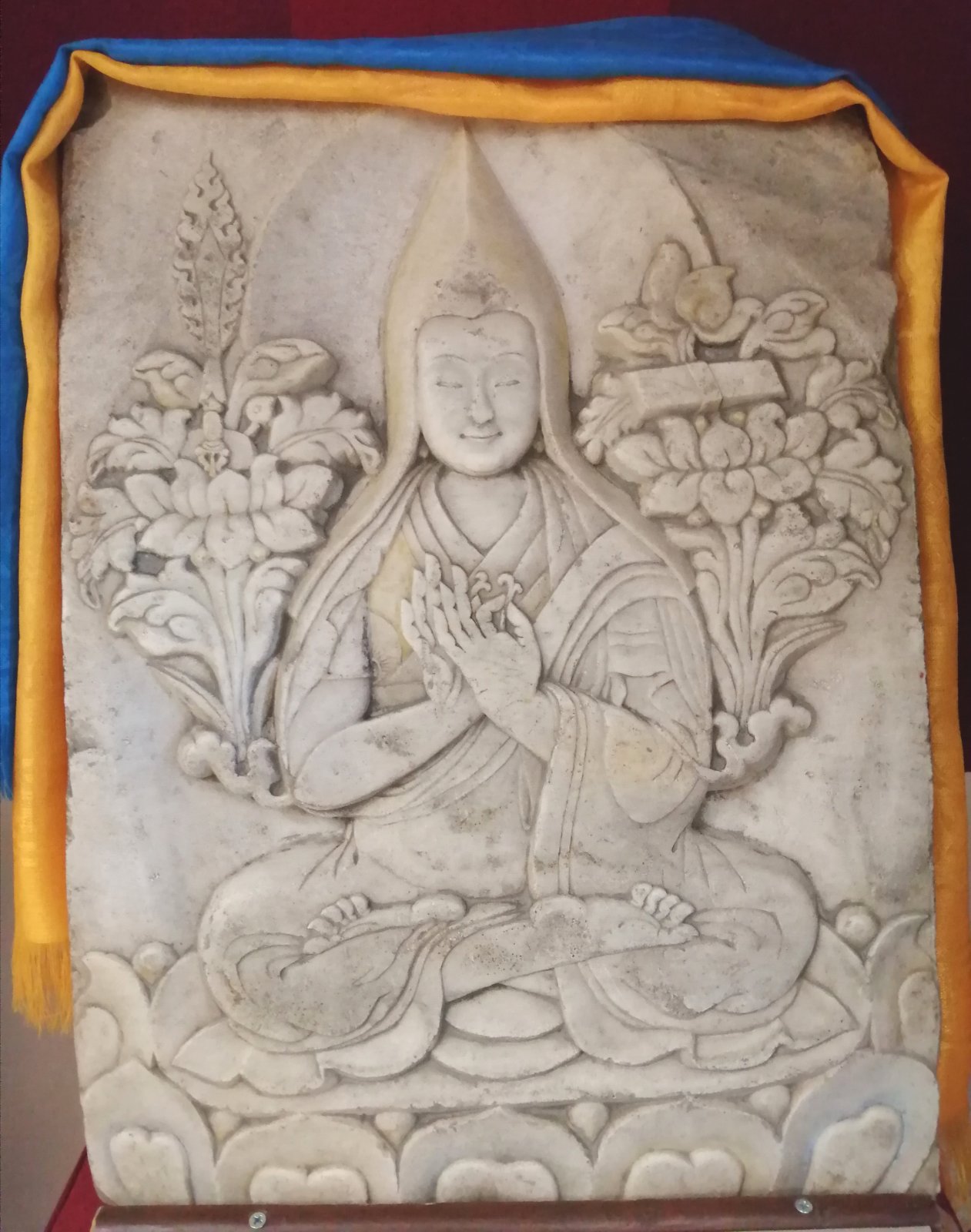

Один из уникальных экспонатов основного музейного фонда Агинского национального музея им. Г. Цыбикова скульптура Цзонхавы из мрамора, привезенная Гомбожаб Цыбиковым из Тибета.

Один из экспонатов Агинского национального музея им. Г. Цыбикова - УЛИГЕРШИН - сказитель, который являлся носителем огромного наследия устного народного творчества бурят, заключённого в баснях, легендах, преданиях, былинах, песнях.

переход по ссылке >>> https://www.youtube.com/watch?v=ovVJgcBYyN0&feature=youtu.be

фрагмент из видео

9 мая 2007 года в поселке Агинское Забайкальского края. для просмотра нажмите сюда (ссылка на youtube.com) продолжительность видеоролика 19 мин. 48 сек.

Текст взят с сайта администрации Агинского Бурятского округа http://www.aginskoe.ru/node/9655

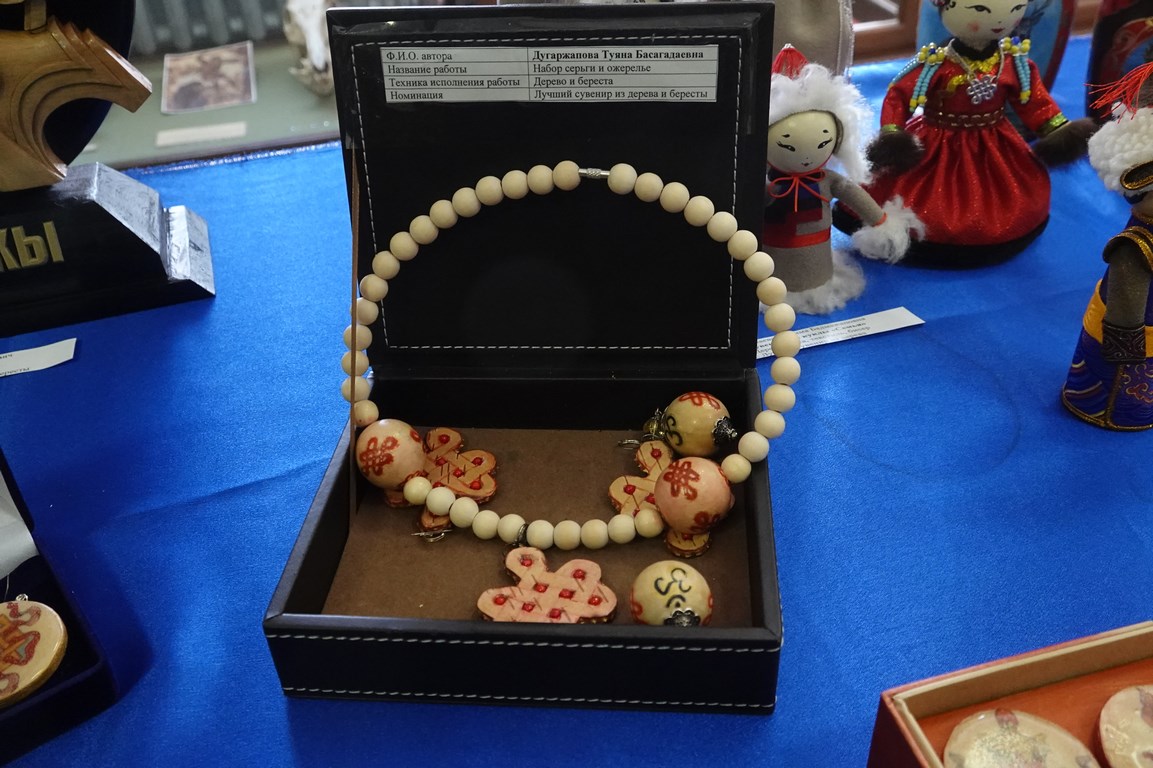

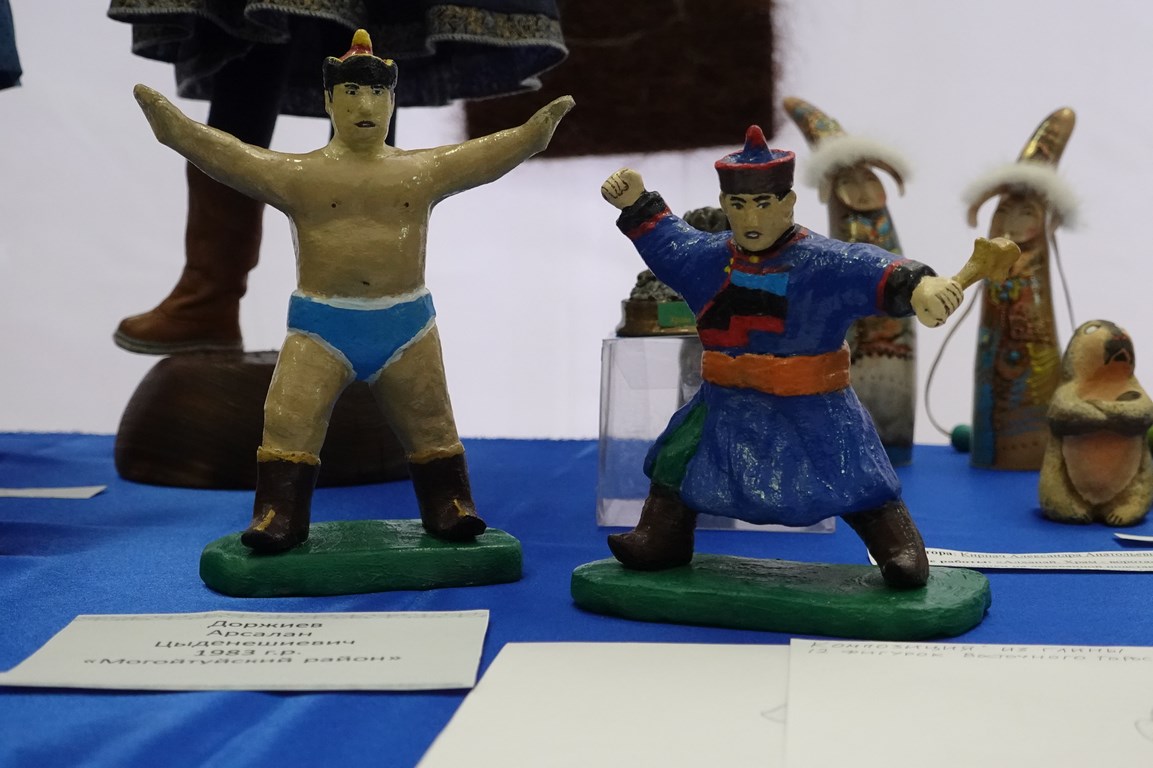

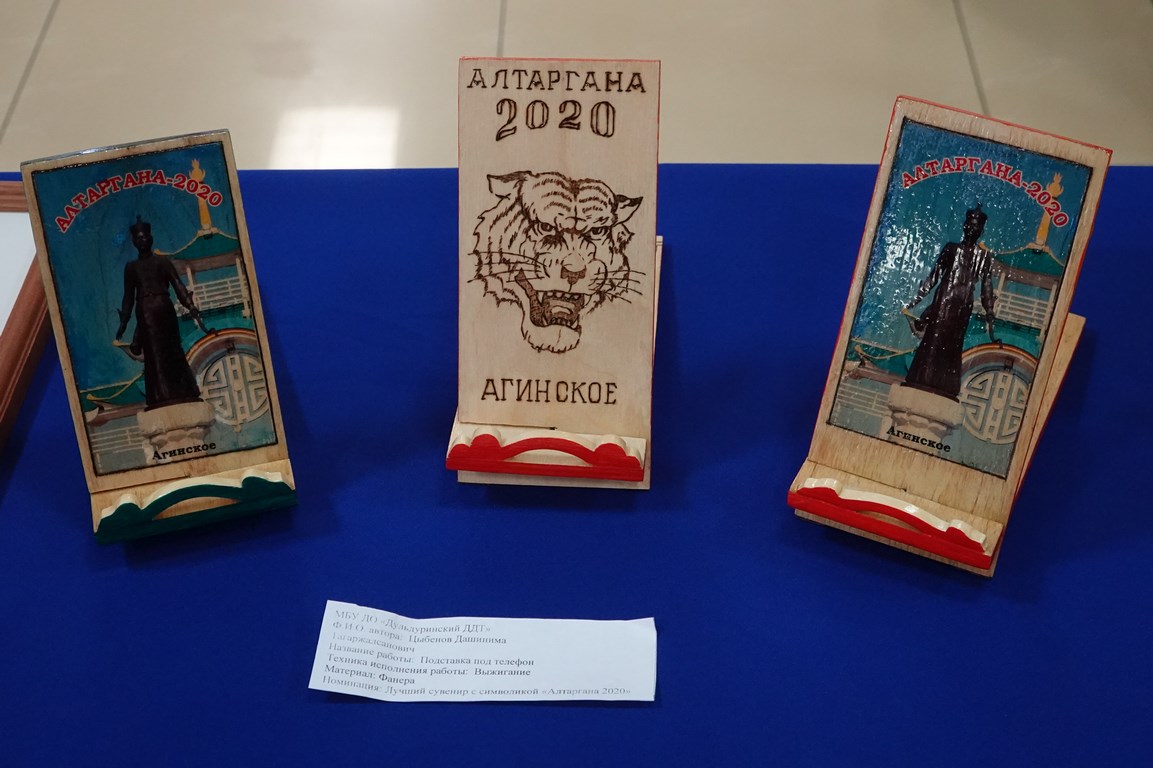

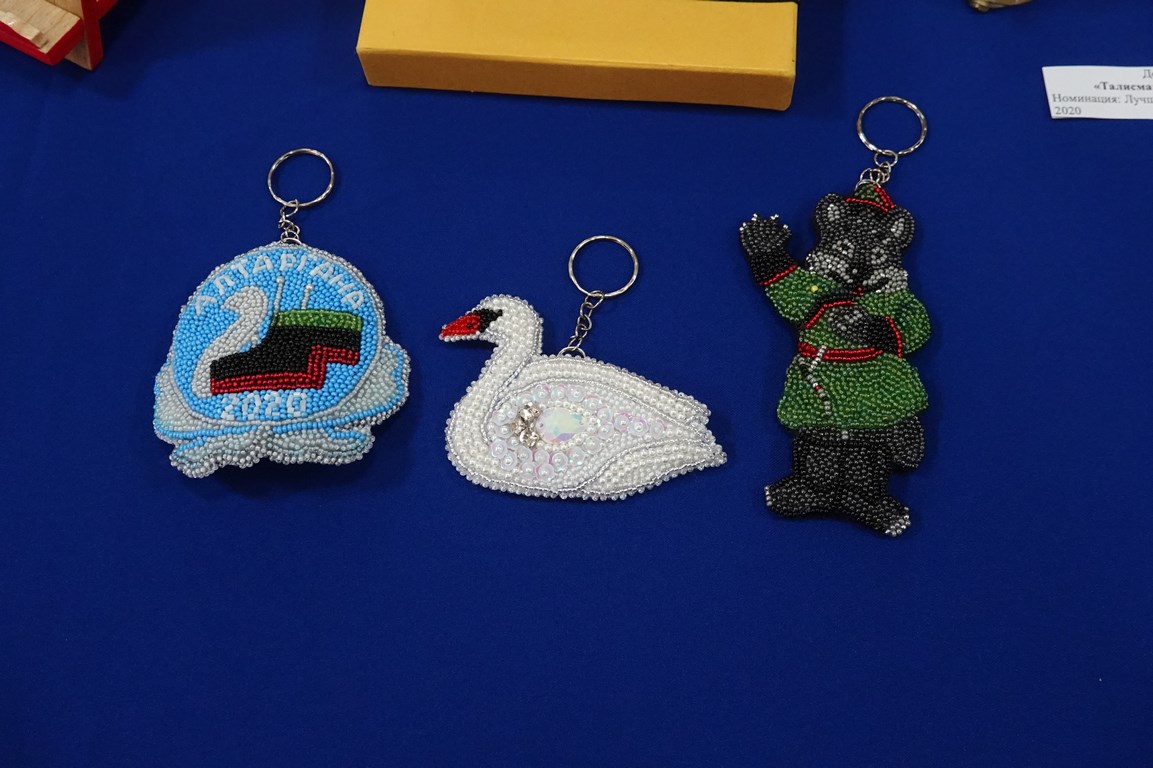

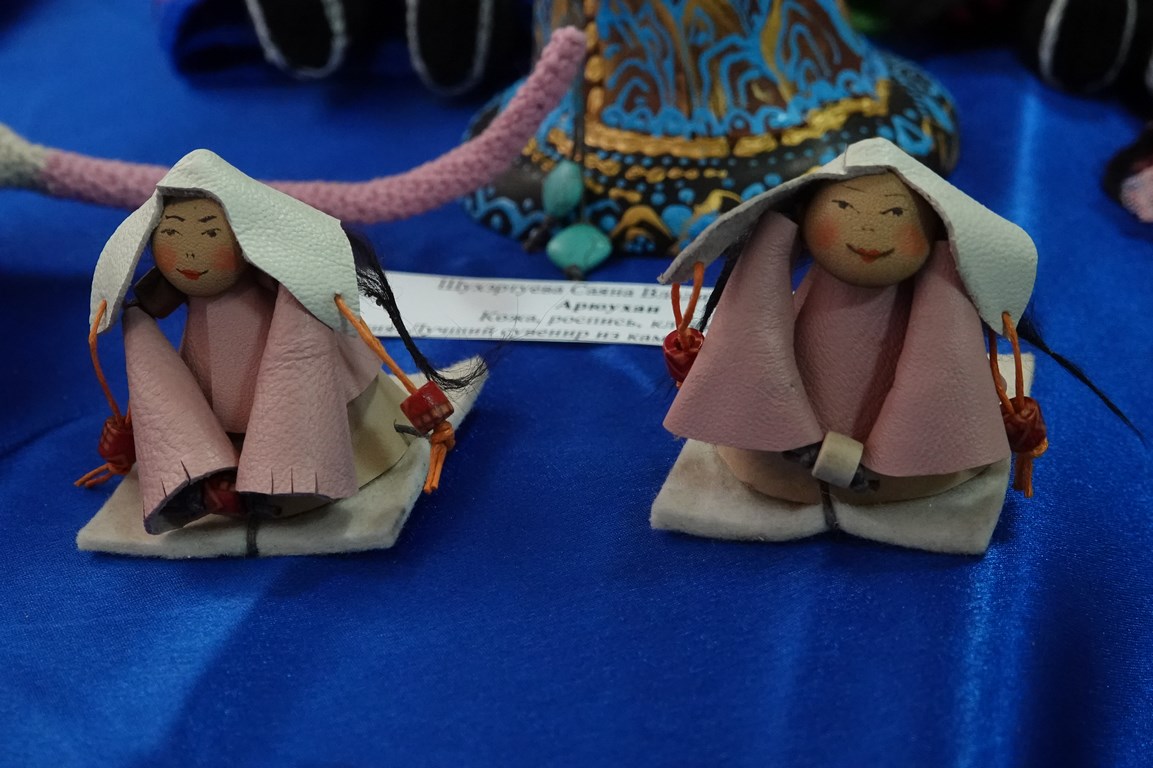

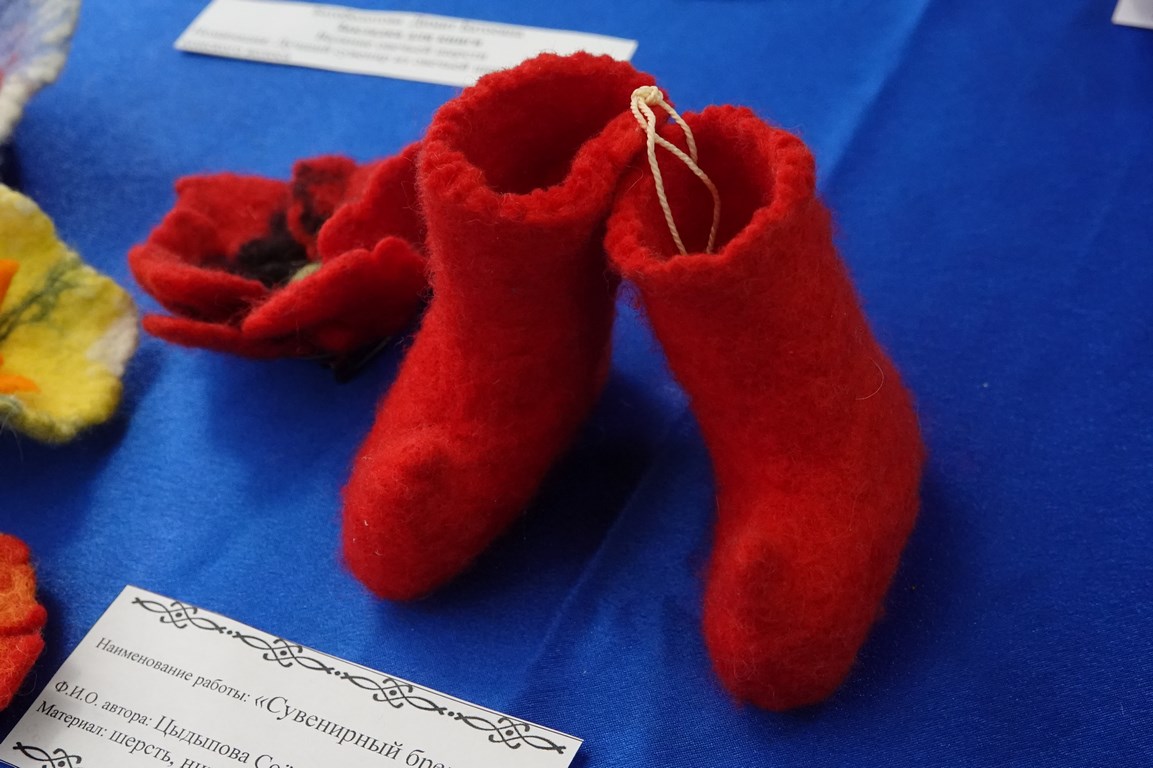

Дерево и береста, овечья шерсть, глина и камень – весь этот благодатный материал использован в искусных изделиях мастеров Аги. Сегодня в Агинском национальном музее имени Г.Цыбикова состоялась церемония награждения победителей по итогам II межмуниципального конкурса «Национальный сувенир Аги». В этот день свои заслуженные награды получили лауреаты, победители и призеры конкурса в шести номинациях.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края, руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев поздравил собравшихся с Днем работника культуры, выразил благодарность участникам конкурса, пожелал мастерам творческих успехов и процветания. «Сейчас стоит задача вывести на новый экономический уровень развитие национальной сувенирной продукции. Чтобы мастера могли наладить производство и реализовывать свою продукцию не только в своем регионе, но и за его пределами. С этой целью куратором конкурса выступает отдел стратегического планирования и анализа администрации округа, начальник Баира Дашидымбрылова, организатором Центр развития бурятской культуры, руководитель Сэсэг Норполова».

Почетный архитектор России, председатель общественной организации мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Мастера Аги» Болот Дондоков предложил мастерам начать осваивать международные площадки. Для этого есть краевые инструменты, экспортные центры, особенно это будет интересно нашим мастерицам по изготовлению кукол, - отметил он.

Директор Центра развития бурятской культуры Забайкальского края Сэсэг Норполова поблагодарила мастеров не только за участие в конкурсе, но и за активное, плодотворное сотрудничество. В этом году уровень конкурсных работ значительно вырос, - отметила она.

Конкурс-выставка «Национальный сувенир Аги» состоялся по номинациям, всем победителям вручены денежные сертификаты и дипломы Администрации Агинского Бурятского округа.

Лучший сувенир с символикой Алтарганы – 2020

Лауреат - Батожаргалов Балта Базаргуруевич

1 место - Рабданова Ирина Александровна

2 место - Дондоков Аюр Болотович

3 место - Дугаржапова Туяна Басагадаевна

Лучший сувенир из дерева и бересты

Лауреат Дондоков Болот Базаржапович

1 место Цыбенов Дашинима Тагаржалсанович

2 место Яськова Анжела Викторовна

3 место Бадмаева Дашима Бадмажаповна

Лучший сувенир из мягкого материала

Лауреат Балданова Роза Владимировна

1 место Будеева Баирма Батомункуевна

2 место Цыденова Марина Батомункуевна

3 место Ванчик Цыпылма Аюровна, Борхондоева Цыцыгма Тугдумовна

Лучший сувенир из овечьей шерсти и конского волоса

Лауреат Батоболотова Димит Батоевна

1 место Нимаева Долгоржап Дашидондоковна

2 место Цыдыпова Соелма Галсандоржиевна

3 место Ванчик Цыпилма Аюровна

Лучший сувенир из камня, глины, рога

Лауреат Рабданова Ирина Александровна

Балданова Дулма Жамбаловна

1 место Дориева Саяна Басагадаевна

2 место Эрдынеева Намжилма Цыренжаповна

3 место Онер Елена Чимбаевна

Лучший полиграфический сувенир

Лауреат Дориева Саяна Басагадаевна

1 место Дамбиев Алдар Баирович

2 место Шухэртуева Саяна Владимировна

3 место Иванов Дмитрий Викторович

Всего на суд жюри были выставлены 312 работ.

Смотреть видео здесь: https://www.youtube.com/watch?v=WuHG-QMcADk

В Агинском национальном музее им Г Цыбикова прошло, перенесенное из - за карантина, мероприятие " Ранены мы в душу тобой, Афганистан", посвящённое ко дню памяти воинов - интернационалистов и защитникам Отечества. Учащиеся 7 кл. АСОШ №3 с интересом прослушали трогательный рассказ ветерана афганской войны, долгое время воглавлявшего общ. организацию " Боевое братство " Баира Цыбенжаповича Найданова. Почтили память воинов - земляков, погибших при исполнении служебного долга.

Поделиться с друзьями: