ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКЕ: Версия для слабовидящих

_________________________

Уважаемые посетители!

Наш музей проходит процедуру независимой оценки качества предоставления услуг. Просьба к Вам - принять участие в опросе и заполнить электронную анкету, чтобы дать отзыв о работе нашего музея, пройдя по этой ссылке

________________________

Хантаев Василий Харинаевич - командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской бригады 9-го Киевско-Житомирского механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, младший сержант.

Родился 19 августа 1924 года в улусе Байтог ныне Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области в семье крестьянина. Бурят. Окончил десять классов Байтогской средней школы. Работал счетоводом дорожного управления Иркутск - Качуг.

В Красной Армии с июля 1941 года. В 1942 году окончил полковую школу. В действующей армии с августа 1942 года. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

Командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) комсомолец младший сержант Василий Хантаев особо отличился в уличных боях в столице гитлеровской Германии - Берлине 26 апреля – 2 мая 1945 года.

Раненным, младший сержант Хантаев В.Х. остался один у орудия и подавил зенитную пушку, мешавшую продвижению пехоты, подбил и сжёг несколько бронетранспортёров и автомашин противника.

В представлении к званию Героя указано: «...Товарищ Хантаев выдвинул своё орудие на передний край, поставил его перед нашей пехотой и уничтожил вражескую колонну, включающую три бронетранспортера, девять противотанковых орудий и семь мотоциклов. Во время боя он взял в плен 33 немецких солдат и офицеров…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Хантаеву Василию Харинаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7836).

После войны отважный воин-артиллерист окончил Сретенское военное пехотное училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. С 1947 года Xантаев В.Х. - в запасе.

В 1951 году окончил Иркутскую партийную школу, в 1961 году – Новосибирскую высшую партийную школу. Работал директором совхоза в посёлке городского типа Усть-Ордынский, экономистом Эхирит-Булагатского производственного управления. Затем трудился старщим инженером материально-технического снабжения в филиале Сибирского отделения Академии наук СССР в Улан-Удэ. Скончался 29 апреля 1990 года. Похоронен в столице Бурятии - городе Улан-Удэ.

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Медаль «Золотая Звезда» с удостоверением на награду были похищены во время ремонта квартиры, где они хранилась уже после смерти Героя. Но знак высшей степени отличия был возвращён родственникам В.Х. Хантаева американским коллекционером Генри Сакаида (Sakaida Henry), который выкупил её на аукционе и в первой декаде августа 2003 года вручил в Улан-Уде дочери Героя, которая передала "Золотую Звезду" отца в музей истории Бурятии.

В январе 1995 года Байтогской средней школе присвоено имя Героя, а 5 мая 1995 года в торжественной обстановке состоялись торжественные церемонии открытия бюста Героя Советского Союза В.Х. Хантаева и мемориальной доски на здании школы его имени. В день 62-летия Великой Победы, 9 мая 2007 года, в Усть-Орде открыта первая в столице округа Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. На одной из мемориальных плит увековечено имя Василия Харинаевича Хантаева.

Анатолий Иванович Мазин (1938-2008), археолог, доктор исторических наук (1988). Родился в 1938 году на станции Магдагачи Амурской области. Окончил исторический факультет Благовещенского государственного педагогического института (1966). С 1966 работал воспитателем и преподавателем в спецшколе, с 1967 — ответственным секретарем Амурского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры, с 1968 — бригадиром оленеводов. С 1969 — аспирант, младший, старший, главный научный сотрудник Института истории, филологии и философии СО Академии Наук СССР (затем — Института археологии и этнографии СО РАН). Специалист в области первобытного искусства, наскальных изображений Восточной Сибири, Приамурья. Открыл и исследовал десятки пунктов с наскальными изображениями в Восточном Забайкалье, Приамурье, на юго-востоке Якутии.

Ввел в научный оборот памятники наскального искусства (писаницы) и связанные с ними жертвенники. Разработал оригинальный подход к периодизации и хронологии писаниц, корреляцию наскального искусства с соседними территориями. Выявил новый тип жертвенников, непосредственно связанных с наскальными изображениями. Открыл и принимал участие в исследованиях разновременных и разнокультурных памятников в Амурской области от эпохи палеолита до позднего средневековья. Исследовал родовой состав, материальную и духовную культуру, хозяйство и быт, шаманизм эвенков-орочонов в Амурской и Читинской области). Награжден почетным знаком СО РАН «Серебряная Сигма».

Новости

Буряты не отделяли себя от природы, поскольку традиционными формами их хозяйственной деятельности были собирательство, охота, рыболовство, кочевое и полукочевое скотоводство. Все связано со всем.

Головной убор женщин означает взаимосвязь явлений в природе: верхняя часть обозначала небосвод - тэнгэри, красные кисточки – лучи солнца – наран, нижняя часть обозначала землю – газар. Украшения, ниспадающие на грудь с головного убора, символизировали: звезды, солнце, луну, дождь, снег и др. В окрестностях целебных источников - аршанов не разрешается собирать грибы, ягоды, с целью вывоза, делать заготовки, мотивируя тем, что лечение водами не пойдёт на пользу, т.к. «хозяин» аршана прогневается и т.д. Оно и понятно, ведь малейшее нарушение экологического равновесия, чревато серьёзными осложнениями, вплоть до исчезновения источника.Буряты проявляли заботу не только о наиболее ценных охотничьих животных, но и проводили простейшие мероприятия по охране среды и обитания. Считалось совершенно недопустимым сдирать и вытаптывать ягель, употреблять в пищу грибы, поскольку они входили в рацион самого главного животного - северного оленя.Охотники прошлого, понимали санитарную роль хищных животных. По существующим обычаям не полагалось убивать волков, орлов, воронов, и сов. Считалось, что они предназначены для разреживания стад других животных, для избавления их от болезней и мора, для уничтожения вредителей и грызунов. Это положение подтверждается рядом рядом классических примеров:

Истребление волков - вырождение оленей

Истребление воробьев - низкая урожайность зерна

Появление кошек - падение удоев коров. У бурят запрещено убивать пауков, мотивируя тем, что коровы снизят удой. Казалось бы два явления - независимые друг от друга: паук и корова. Оказывается, зависимость существуют: чем меньше пауков, тем больше мошек, комаров досаждающих корове. Существовали многие приметы и верования, которые в той или иной мере запрещали добычи волков и сов. Например: «Если по дороге в тайгу встретят и убьют зайца, то считалось, что охота будет удачной, если случайно по дороге убьют волка, то считалось, что охота будет плохой, частенько она вообще откладывалось».

Все должно куда-то деватьсяБольшим грехом считалось не только копание земли, но даже царапанье почвы. Добывая луковицы сараны клубни и корни лекарственных трав, буряты разравнивали почву, засевали место семенами этих растений. При перекочевке обязательно удаляли остатки кольев из земли, ведь это равнозначно занозе в теле человека, а земля - мать. Место, где стояла рта, всегда очищали, удобряли золой и навозом.

Традиционное сельское хозяйство бурят имело форму кочевого скотоводства, основанного на постоянном передвижении людей с животными. При этом они избегали разрушения природных ландшафтов от слишком интенсивного использования. Земляными работами буряты в основном не занимались, т.к. земля была прародительницей всего живого, и даже простое царапание почвы было огромным грехом.Забои животного сопровождался ритуалом воскрешения, даже при разделке старались не ломать костей, не оставлять пролитую кровь на земле, обычно забрасывали землей, снегом. Так делают и сейчас.

Строго запрещалось осквернять огонь, очаг – это означало оскорбление хозяйки огня и неизбежно должно привести к угасанию рода. Буряты не жгли мусор, старались его не производить. Природа знает лучше.

В основе многих обрядов бурят лежат чувства благодарности, благоговения, что подчёркивает неосознанное глубинное понимание хрупкости экологической среды. В этой связи можно говорить о наличии рациональных механизмов адаптации к среде обитания, умении сохранять баланс во взаимоотношениях со средой, путём осуществления стихийных природоохранных мер. Хорошо известны системы строгого ограничения времени, места и масштабов охоты на животных, сбора растений. Охота производилась только на взрослых самцов, убийство самки расценивалось как негативное деяние. Детенышей убитой самки нельзя было оставлять в живых, считалось, что они обречены на страшную, голодную смерть. Иногда детенышей копытных животных оставляли и выращивали вместе с домашним скотом. Существовал запрет заниматься охотой в местах, где проходил отел лосей, косуль, маралов и т. д. Нельзя было затевать охоту, когда животные находились в бедственном положении после засухи, половодья или гололедицы, бескормицы Плодородие всегда являлось для бурят важнейшим фактором жизнедеятельности. Они изучали, на каких угодьях и как лучше содержать животных, а потому старались оберегать землю. При пастьбе сгоняли отару или гурт по пологому склону, не допуская перекатывания камней на пастбищные и сенокосные угодья.Вообще, сдвигание с места камней считалось большим грехом, если только это не было очищением дороги. Недаром у бурят-монголов носовая часть обуви всегда загнута . Древние поверья и предания бурят указывают на то, что духи гневно реагировали на распахивание почвы, вырубку лесов, загрязнение рек, насылая на виновников всевозможные болезни и стихийные бедствия.Существовало поверье, что гибель дерева влечет за собой смерть человека. Считалось, что если во время грозы или бури было сломано много деревьев — много людей уйдет из жизни, плохим предзнаменованием являлось привидевшееся во сне поваленное дерево. Существовал запрет рубить дерево без особой надобности. Даже на зиму раньше не заготавливали дров, т.е. специально для этого не валили, а использовали для топлива обычно сухостой и валежник. Существовали так называемые «мунхэ модон» — «вечные деревья» (кедр, ель), которые ппочитались особенно благоговейно. Разумеется, рубить эти деревья также запрещалось. Более того, это могло привести к болезни не только того, кто срубит дерево, но и его потомков. Некоторые деревья отмечались особым знаком — «эзэтэй модон» (т.е. дерево имеет свой дух).

До и после охоты, чтобы обеспечить ее успех, проводился обряд жертвоприношений хозяину тайги - Хангаю, который якобы зорко следил за чистотой и порядком в лесу. Все дикие звери считались собственностью хозяина тайги. У бурят существовал обычай: с каждым из встретившихся на пути людей удачливый охотник должен был обязательно поделиться своей добычей. С одной стороны, это был жест доброй воли, с другой стороны, принявший дар как бы разделял ответственность за пролитую кровь.Мера добычи ограничивалась негласным правилом «нельзя относиться с жадностью к дарам природы» (дайдын хэшэгтэобтожо болохогуй), «тайгу опустошать, промышляя нельзя: северную сторону разрушать, охотясь нельзя» (тайгые тапарсарнь - агнахагуй, арые айрсарнь агнахагуй). На этот счет бытовали поверья о том, что у жадных охотников могут погибнуть дети как бы взамен, убитых сверх меры зверей. Жизнь животных оценивалась высоко, как и жизнь человека.Соблюдение подобных ритуалов воспитывало у молодых охотников, скотоводов умение сопереживать, уважение к живому

Утвержден 31 октября 1914 г. Знак имеет форму подковы, увенчанной серебряным оксидированным двуглавым орлом под Императорской короной. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Внутри подковы серебряные совмещенные вензеля Императоров Александра II и Николая II.

Дэгэл хорошо приспособлен к кочевому образу жизни.

Длина закрывает ноги и при ходьбе, и при верховой езде, что не дает ногам замерзнуть даже при сильном морозе. Одежда не только идеально подходит для верховой езды, но и может послужить экстренной постелью - на одну полу можно прилечь, а другой - укрыться. Насчитывается около 400 видов дэгэлов, 20 видов национальной обуви и 10 видов поясов.

Многие люди очень любят бурятское блюдо «Буузы». А кто – нибудь из вас задумался, откуда они появились? Кто их придумал?

История происхождения бууз уходит далеко в историю и окутано легендами:

«Случилось это почти четыреста лет тому назад, во времена распространения буддизма на монгольской земле. Глава тибетских лам пригласил в гости монголов, а к их приезду приказал приготовить буузы — «мясо, завернутое в тесто». Шарики из рубленого мяса с салом оборачивали тестом, оставляя небольшое отверстие, вокруг которого делали ровно 33 защипа. Столько было складок в одеждах тибетских священнослужителей. По хитрой задумке главы, это блюдо должно было символизировать повиновение и поклонение монгольских племен — буддизму.

Потому и защипов было 33, и отверстие наверху, которое означало «отсутствие головы». Монгольские гости прибыли и приняли угощение, хоть и разгадали его тайный, коварный смысл. Однако протестовать никто не стал. Напротив, после визита к ламам на земле кочевников был отдан приказ готовить буузы именно в том самом виде, в котором их готовили тибетские монахи. Для приготовления фарша использовали мясо пяти животных: верблюда, барана, козла, коня и коровы. В фарш также добавляли сало, дикий лук и чеснок.

Первоначально это была пища лам, и варили буузы не на пару, а жарили на специально приготовленном масле. В таком виде блюдо могло долго храниться и не портиться, поэтому монахи брали его с собой во время своих путешествий.

Буузы - это древнее общемонгольское блюдо, которое буряты готовили исключительно по праздникам.

Бууза воплощает мудрость бурятского народа. Когда далекие предки придумали буузы, за основу они брали устройство юрты. В круглом по форме жилище в середине располагался очаг, дым выходил из отверстия в крыше. Несмотря на свою простоту, юрта устроена хитро: зимой в ней тепло, а в жару прохладно.

Причина тому хороший воздухообмен. Похожий процесс происходит и при варке бууз. Верхушку образуют защипы, разбегающиеся по кругу и образующие небольшое отверстие. Опытность хозяйки гости определяли по количеству защипов. Считалось, чем больше защипов, тем лучше владеет женщина кулинарным искусством.

Считается, что буузы — один из вариантов китайского блюда баоцзы, откуда происходит и название кушанья, но в отличие от китайского блюда начинка в буузах исключительно мясная с небольшим добавлением зелени. Блюдо также похоже на кавказские хинкали и тюркские манты. В одной средней буузе весом в 70-80 грамм из фарша свинины и говядины 50 на 50 - 200 килокалорий и около 22 грамм жира.

То есть стандартная порция в три буузы это 600 ккалорий и 66 грамм жира, что покрывает суточную норму организма в жирах. Поэтому злоупотреблять буузами вредно для фигуры. Бузоедов видно за версту. Если есть буузы вилкой и ножом, и не выпить горячий сок маленькими глотками, и потом не сказать “баярлаа” можно получить в глаз.

Жил на берегу Байкала на острове Ольхон парень по имени Хоридой. Был он хорошим охотником и удачливым рыбаком. Однажды рыбачил он на берегу Байкала, наловил много рыбы и сидел, отдыхал, трубку свою курил. Солнце уже на закат пошло. Тут откуда ни возьмись, прилетели три белых лебедя, сели на воду.

Хоридой потихоньку спрятался в кусты, затаился. А три лебедя вдруг скинули свои крылышки и обернулись тремя прекрасными девушками и стали в воде резвиться, плескаться. Хоридой от такой красоты чуть не ослеп. Пробрался он потихоньку к крыльям, что на берегу лежали, схватил одну пару, что сверху лежала, и опять спрятался. Три девушки, наигравшись и насмеявшись, прибежали крылья свои надевать.

Тут самая красивая девушка закричала, заплакала: крылья пропали. Обегали, обыскали всё вокруг, ничего не нашли. Причитали, горевали девушки, делать нечего, улетели два лебедя, оплакивая свою сестру. А третья, самая красивая, оставшись одна, прикрылась длинными волосами до пят и сказала громко:

— Если тот, кто крылья мои взял, в отцы мне годится, то буду я тебе дочерью послушной, старость твою украшу. Отдай мои крылья! Если тот, кто крылья мои взял, в мужья мне годится, стану я женой примерной. Верни мне перья! Если ты девушка, стану я тебе верной сестрой. Выйди, покажись!

Вышел тут Хоридой, крылья белые несёт, сам от радости пляшет. Такая красавица женой его станет! Протянула руки к крыльям своим девушка, но Хоридой не дал, за спину спрятал. Так и стала девушка-лебедь женой охотника. Стали с ним жить в бедной юрте Хоридоя. Все умела, оказывается, девушка-лебедь. Стала она хорошо хозяйничать, так умело готовить, мужу угождать, что радости Хоридоя не было конца-краю. Богато и весело зажили.

И детки пошли у них, один друг друга краше и здоровее. Что ни попросит жена, Хоридой всё сделает. Только как она ни просила, крыльев он ей не отдавал, боялся, что улетит.

Так и жили, душа в душу, много-много лет. Стал Хоридой старый, одиннадцать сыновей его уже подросли, сердце отца радовали. Девушка-лебедь тоже состарилась, но всё такая же ловкая, трудолюбивая осталась и всё так же на небо с тоской поглядывает. Однажды попросила она старого Хоридоя:

— Время моё ушло, уж не летать мне, видно, никогда. Дай напоследок на крылышки мои поглядеть, молодость вспомнить, поплакать.

Сильно любил жену Хоридой, не смог отказать. Достал он крылья белоснежные к жене протянул. Обрадовалась жена, крылья на себя набросила и вмиг лебедем обернулась. Схватил Хоридой её руками, запачканными в саже, за ноги, но вырвалась жена, лишь лапки почернели (поэтому у всех лебедей лапки черные). Вылетела она из юрты через дымовое отверстие, крикнула:

— Прощайте, детки. Прощай, муж! Не ругайте меня, я домой возвращаюсь! А вы без меня уж не пропадёте!

И растаяла в небе, как не было. Плакали дети, ругал-корил себя старик Хоридой, делать нечего. Стали жить дальше потихоньку. Одиннадцать сыновей скоро женились, свои дети пошли. У тех — ещё дети. Стали потомки Хоридоя называть себя одиннадцатью хоринскими родами. И ещё начали тогда хори почитать птицу-лебедь.

Буряты говорят: предок наш — лебедь, берёза — коновязь. Как увидят, что лебеди, так брызгают вслед молоком, деву-лебедь свою благодарят, молятся. Бить лебедя — дело последнее, нечестивое. Обижать лебедя никак нельзя, праматерь всех хоринских родов всё-таки!

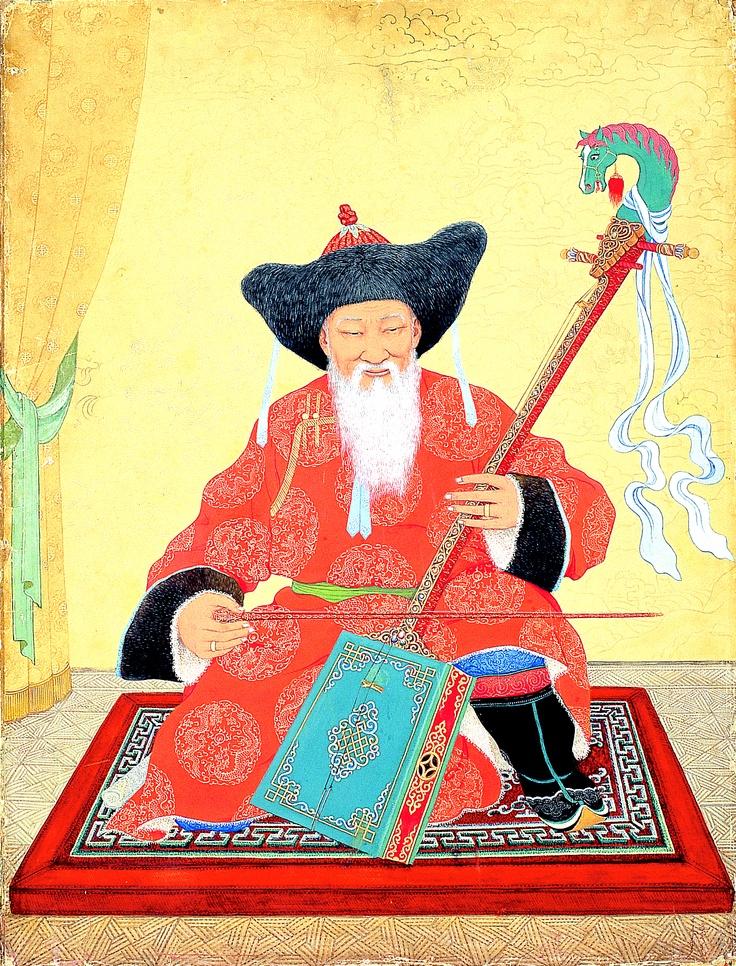

В традиционном фольклоре бурят наиболее древними и глубокими жанрами являются улигеры (бур. үльгэр) - сказания о подвигах героев, мифы и шаманские призывания. Улигеры являются вершиной бурятской народной поэзии, являются эпическими сказаниями о былых временах. Аналоги улигеров можно встретить и в культурах других народов. Объем улигеров составлял от 5 и более 20 тысяч стихов, в которых мифология тесно сплеталась с историей. Улигеры исполнялись певцами-улигершинами, которые наизусть могли рассказывать их, подыгрывая себе на хууре - старинном щипковом музыкальном инструменте. Улигершины-сказители не просто исполняли известные им сказания, но и дополняли их, привносили что-то новое, изображая подвиги богоподобных богатырей, героические сцены сражений. Каждая местность, долина имели своих сказителей, нередки были состязания между ними. Героический эпос бурят состоит из более чем двухсот оригинальных произведений, среди них такие как "Аламжи мэргэн", "Айбуурай мэргэн", "Буха хара хубуун" и др. Центральным эпическим памятником бурят является эпос "Гэсэр". Существует множество вариантов эпоса, он широко известен в Монголии, Китае. Наиболее архаичным, первозданным являются западно- бурятские варианты "Гэсэра", в Монголии и в Забайкалье эпос подвергся влиянию буддизма. Начиная с 16-17 веков появляются исторические улигеры о реальных исторических героях - Шоно-баторе, Шилдэ занги, Бабжа-барас баторе и другие. Улигеры — большие эпические поэмы (от 5 до 25 тыс. строк) героического содержания, повествующие о давних временах противостояния предков бурят враждебным силам («Абай Гэсэр», «Аламжи Мэргэн», «Айдуурай Мэргэн», «Ерэнсэй», «Буху Хаара»), исполняемые речитативом улигершинами. Мастерами-улигершинами были: Маншут Имегенов, Пеохон Петров, Парамон Дмитриев, Альфор Васильев, Папа Тушемилов, Аполлон Тороев, Платон Степанов, Майсын Алсыев и др. Сказители легенд о Гэсэре назывались гэсэршинами.

Поделиться с друзьями: